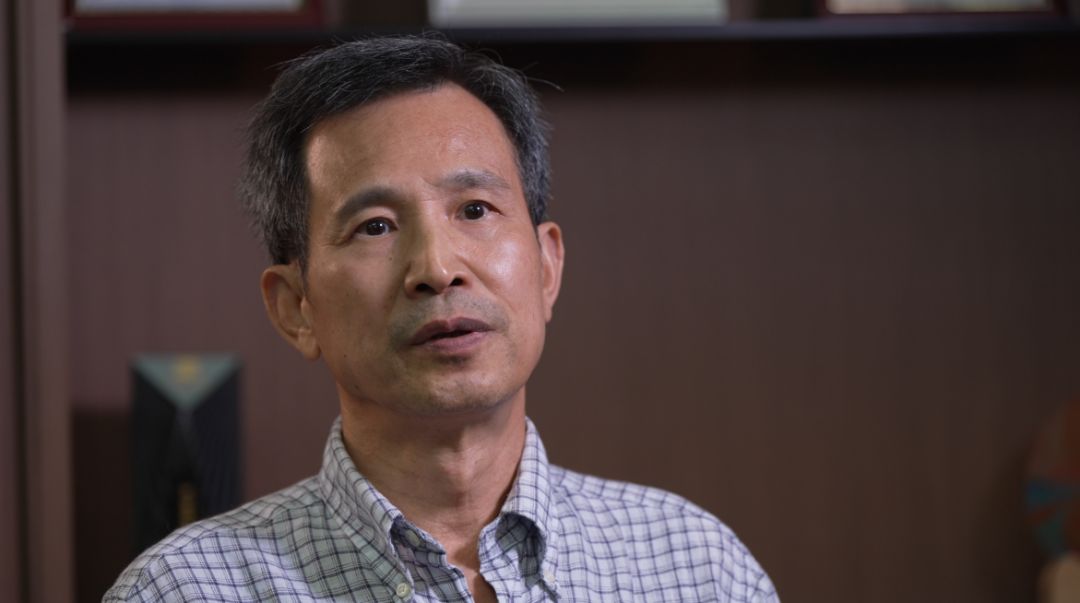

本期人物:彭逸林,重庆大学新闻学院教授,原重庆大学人文艺术学院副院长兼广播电视新闻系主任。曾受聘韩国釜山大学客员教授、泰国瓦莱岚大学研究教授。教育部学位与研究生教育发展中心评审专家,重庆市文艺评论家协会副主席,重庆广电集团节目评审专家委员,重庆市文化与旅游发展委员会专家、重庆社科规划项目鉴定评审专家。第二十八届中国新闻奖、第十五届长江韬奋奖审核委员,第三十届中国新闻奖、第十六届长江韬奋奖评委,第六届红岩文学奖评委。主要论著《真实·人文的宿命》《彭逸林诗集》《后现代视觉景观与媒介革命》《Humanistic Introspection on Contemporary Arts and Aesthetic Education under the Trend of Postmodemism》《手机电视——后现代写作的新媒介》《手机视频应用功能的发展趋势及其影响》《互联网的产业逻辑与新媒体的赋权》《文学名著阅读精要》(编著)等。曾获“重庆大学研究生优秀指导教师”、“重庆大学最受学生欢迎教师”、“重庆大学优秀教师”等荣誉。

1929年,重庆大学在烽火中敲响上课铃,开启了以工科为主的多学科高校发展之路。在建校近70周年之际,新闻学科被正式引入重庆大学。1998年,重庆大学人文艺术学院成立,次年,广播电视新闻系在此诞生。这一举措翻开了学校文科与工科融合发展的崭新篇章,也为如今新文科建设的繁荣奠定了坚实基础。

“我们的艺术类各专业、文科类新闻传播专业是在吴中福老校长等学校领导的精心规划和各职能部门支持下从无到有,逐步发展壮大起来的。”彭逸林教授是广播电视新闻系首位系主任,回忆起初创岁月,他的言语中不禁流露出几分感慨。

从创办之初的艰难探索,到如今的稳步发展并实现重庆大学新闻学院国家一流专业全覆盖。回望这一历程,彭逸林用“奋斗”“思考”和“友善”描摹来时路。

“奋斗”扬帆,开拓文科新发展

上世纪末,基于学科布局的战略性调整和强化文科专业建设的整体规划,重庆大学决定设立广播电视新闻系。1998年,重庆大学成立人文艺术学院,由著名版画家、雕塑家江碧波担任院长,首开绘画系,并计划设立广播电视新闻系。此时,从四川师范大学中文系毕业的彭逸林正在四川美术学院任职美术学系主任,作为该系的创始人之一,他在探索艺术与文科的融合发展过程中积累了丰富的实践经验。1999年,在江碧波院长的邀请下,彭逸林调入重庆大学,出任广播电视新闻系主任,2000年任人文艺术学院副院长兼广播电视新闻系主任。

(重庆大学人文艺术学院首任院长江碧波)

彭逸林用“从无到有”形容这段历程。他以“开拓者”的姿态,与前辈和同侪一起全身心地投入学科建设与发展。“刚创办时,由于社会认知度不高、学院创收有限,广播电视新闻系首要面临的就是经费短缺问题。”谈起这段日子,彭逸林感慨万分,“我记得人文艺术学院第一年发奖金的时候,江碧波院长甚至拿出了自己的私人积蓄为教职工发放奖金。”

除了经费问题,师资匮乏是当时面临的另一个大挑战。受限于客观条件,学院在人才引进方面困难重重。“虽然学校作为部属重点高校,在人事调动上具备一定优势,但当时体制内的收入待遇相对较低,加之专业初创和地域局限,难以吸引高水平人才。”彭逸林回忆道,那时学校还是老体制的固定工资模式,住房也比较紧张困难,这让许多外地人才在面对经济与生活压力时,难以下定决心加入,师资问题一度成为发展的瓶颈。然而,正是在困境中的坚持与努力,为广播电视新闻系的奠基和成长注入了寻求破局发展的力量。2004年,作为人文艺术学院教学分管负责人,彭逸林主持了新闻学、传播学、广播电视新闻学硕士学位授权点的成功申报。重庆大学广播电视新闻系成为重庆市最早拥有新闻传播类硕士学位授权点的专业。

“思考”破局,探索发展新路径

面对发展困境,学校领导和老师们始终秉持着开拓创新的精神,在资源有限的情况下探索新路。

2006年,重庆大学时任校长李晓红设想将新闻与艺术分开设立学院,2007年组建文学与新闻传媒学院,他邀请从新华社副社长兼常务副总编辑岗位上退休的马胜荣担任院长。“马院长来了以后,这位经验丰富的‘老舵手’为我们建造了良好的学科港湾,培植了人才树林,最终枝繁叶茂、开花结果。”在彭逸林看来,马胜荣院长发挥着学院“主心骨”的作用,引领着学科建设,推动着学院成长。

(2010年底文新学院干部考评会后留影)

为破解发展瓶颈,广播电视新闻系积极引入业界资源,加大建设力度,并逐步培养和吸引了一批优秀师资力量。文学与新闻传媒学院成立后,马胜荣院长更在师资队伍建设的过程中扮演了关键角色。马院长邀请到国务院新闻办公室原主任赵启正、联合国原副秘书长沙祖康、著名电视节目主持人杨澜等多位业界知名人士到重庆大学讲座,并将中国人民大学的知名教授学者等优质外部资源引入学院。”彭逸林回忆道。自广播电视新闻系成立,历经文学与新闻传媒学院,到如今的新闻学院,历届班子都高度重视师资队伍建设,重视学校教学与社会实践相结合。学院组织了多场高规格的座谈会,聘请了中国社科院新闻研究所时任所长尹韵公、中国人民大学资深教授郑保卫等知名专家为特聘客座教授,还聘请来自新华社、重庆新闻出版局、重庆电视台、重庆日报等主流媒体及管理部门的主要领导、知名编辑记者担任兼职教授和研究生导师。

(尹韵公教授被聘为我校兼职教授)

这种合作模式不仅让学院逐渐在重庆市主流媒体中建立起了多个实习实践基地,还极大地丰富了学院的资源、师资以及社会影响力。

此后,随着改革开放的深入,学校逐步从传统体制转向更灵活的聘任制,后来又实行了预聘制和年薪制。彭逸林总结,制度的改革推动了人才的聚集,也让学院在竞争中更具吸引力,发展随之更为强劲,获得的经费支持及各类资源也不断增加。

“友善”共进,融合创造新格局

“在传统工科学校里办文科,还是会有一些磨合的过程。”这是回忆起广播电视新闻系的艰难创业,尤其是在资源配置上遇到种种难题时彭逸林的思考。重庆大学作为以工科见长的大学,对文科的特点、需求,以及成果认定有一个逐步了解认识的过程,对广播电视新闻专业必须的诸如摄像机、剪辑台、播音棚等昂贵的专业设备的投入也有一个逐步认识接受的过程。学院本着学科建设的特点,诚恳并积极地与各方沟通,阐明专业发展不可或缺的需求,积极寻求领导和各级职能部门的理解与支持。同时,积极向走在学科发展前面的兄弟院校学习取经、寻求帮助。四川大学文学与新闻学院蒋晓丽教授、欧阳宏生教授鼎力相助,对重庆大学新闻传播学科的发展给予了很大的支持。在积极争取各种资源的同时,学院通过自身努力逐步提升学科实力,创造了越来越多的亮点与成效,形成了正向反馈。

“学院这几年的发展,我觉得最重要的是在自身做强、做大的基础上吸引人才,利用学校的政策做好建设,之后又反过来推动学校和社会给我们更多的资源投入。”彭逸林感慨,这一过程对他而言,既有作为管理者的压力,也不乏作为一线教师的成就感。“看着学院一点点成长壮大,我感到很欣慰。”

作为管理者,彭逸林始终以学院建设为第一要务;作为教师,他秉持以“人”的发展为核心原则。他认为,要将教师个人的发展与培养学生紧密结合。在教学中,他既严谨又充满激情,深受学生喜爱。2013年他被评为“重庆大学最受学生欢迎的老师”,2015年获评“重庆大学先进教学工作者”。

(彭逸林论著《真实·人文的宿命》)

“讲课就像一场演唱会,现场感很重要。一个好的老师,一定能够在课堂现场上找到灵感。”彭逸林认为,文科教学不仅是知识的传授,更是思想的启发。老师需要有对专业、社会和历史发展的独到观察与思考,通过与学生的互动交流,引导他们思考,激发他们的创造力。

“只有关注人的成长,自己也在工作中不断成长,职业才是一份事业,而不是奴役。”彭逸林对于新闻学院的未来发展有着更深层次的期许,他希望在教学改革、科研创新中,把人的发展与学科、专业的发展有机结合。不仅要从“量”的角度推动学科建设迈向一流,还要有“质”的提升才能够真正体现人的发展价值。

访谈:李松蕾

文字:彭湃 刘雅婷

编委:黄贺铂 范虹

执行主编:李松蕾

主编:郭小安

当前位置:

当前位置: