本期人物:苟世祥,重庆大学新闻学院(原文学与新闻传媒学院)教授、系主任、博士副导师,国家社科基金项目新闻学科通讯评审专家,教育部学位与研究生教育发展中心学科评估专家,重庆大学学术委员会委员,重庆大学文理学部学术委员,重庆大学三峡文化研究所所长,中国文化研究院研究员,中国广播电视学研究会理事。主要从事文化人类学、美学、新闻传播学及区域文化理论与应用等方面的科研教学工作,已出版《发髻上的中国》《中国古代神话传奇》等十余部著作,在中外学术刊物发表《中国服饰文化略论》《美国联播网掌控节目命脉》《〈山海经〉的原始思维特征初探》等数十篇论文,主持、参与国家及省部级课题十余项,获省部级奖五项,并获中国城市经济学会优秀著作奖、重庆社会科学优秀成果奖等荣誉。

从知青到车工,再从汉语言专业大学生到神话学研究生,在曲折的知青与求学经历之后,苟世祥结缘重大,投身教育事业。在重庆大学文学与新闻传媒学院的建立初期,他作为系主任致力于充实师资力量、申报新闻传播学一级学科硕士点和新闻与传播硕士专业学位点、参与科研课题与教材编写,见证这所学院从无到有、从弱到强。三十余载从教生涯,苟世祥与师生共同努力,为新闻学院筑路,为壮大学科奠基。

从知青到学者:一位大学老师的成长道路

作为初中1966级学生和“文革”期间重庆首批下乡的知识青年的一员,1969年2月,苟世祥先在南川金佛山当了3年知青,后被招工进入重庆无线电专业设备厂,做了6年车工。下乡期间,他爱好中国古代诗词及诗词格律,喜欢拉手风琴,自学了一些音乐理论,包括和声学、曲式学、配器等知识。1977年恢复高考,28岁的苟世祥虽未接受过高中教育,但以高中同等学力身份报考敲开了高等学府的大门。他参加了中文和艺术两门专业考试,被重庆师范学院(现为重庆师范大学)中文系77级录取。

苟世祥觉得自己入学年龄偏大,但不能落于人后,要紧跟时代,他自己制定了大学期间坚持学英语的目标,没想到那时养成的练习英语听力的习惯一直坚持到现在。1982年毕业后,他留校任教古典文学。两年后,苟世祥再次踏上求学之路,考入四川省社会科学院,师从著名神话学者袁珂,成为全国第一批中国神话学研究生。当时四川省社科院师资力量有限,与四川大学联合招生,他还在四川大学与杨明照等名师的研究生同班学习了两年基础课程。

(苟世祥担任编委的《神话研究集刊》被中国知网列为“2024年度高影响力学术辑刊”)

引进业界资源:搭建多元师资队伍

1987年硕士研究生毕业后,苟世祥进入重庆大学人文教研室工作。彼时的人文教研室隶属教务处,苟世祥与同事们负责学校部分公共课程与外国留学生的教学任务,如《大学语文》《古代诗歌选》(全校选修课)、《基础汉语》《中国文化》(外国留学生课)等。1998年,重庆大学整合多方面资源成立人文艺术学院。次年,学院设立广播电视新闻系,开始招收广播电视新闻学专业本科生。当时,人文艺术学院的师资力量主要集中在美术学科,文学和音乐次之,新闻方向则最为薄弱,仅有刘广宇、游二川等少数新闻方向的任课教师。苟世祥常年和媒体打交道,曾多次受邀担任重庆电视台《拍案说法》节目的嘉宾,是为数不多新闻方向的教师。

为解决师资难题,苟世祥充分依托重庆大学这一平台,积极联络社会各界,邀请众多资深媒体人来校授课。例如,《新闻写作》课程,他邀请到重庆市老新闻工作者协会时任会长杨钟岫,以及《重庆日报》原副总编刘集贤等一批资深记者,采用专题授课形式,每人负责一周内容。再如《播音主持》课程中,当时学院缺乏教授普通话的老师,苟世祥便邀请了重庆广电的几位知名主持人——祝克非、张明等授课。此外,还邀请重庆广电民生新闻栏目“天天630”创始人之一的吕岱讲授《电视栏目编排》课程。苟世祥回忆,一节课的报酬仅为20多元,这在当时是不可想象的,“我觉得我们学院很好地利用了重庆大学的无形资产与品牌资源,也得到了重庆诸多主流媒体的支持。”

跨学科合作:探索传媒管理方向

2004年,新闻学、传播学和广播电视艺术学三个二级学科硕士学位授权点相继设立。随着硕士研究生招生数量猛增,师资压力越来越大,当时一名导师往往需要指导十几名研究生。苟世祥回忆说,为解决研究生课程的师资问题,学院得到了社会各界的大力支持。譬如张瑾老师的师兄唐学锋曾任多家上市公司总经理,本硕期间在四川大学学习历史学,随后攻读了西南财大经济学博士学位。他受邀每周自费从贵州乘飞机到重庆大学新闻学院为研究生上《传媒与资本运营》课(国内高校第一个开设此专业课程),坚持了几个学期。很多课程都是这样艰难地支撑下来的。苟世祥借用《左传》中“筚路蓝缕,以启山林”来形容这一时期的学科建设。

2006年学院获批新闻传播学一级学科硕士学位授权点;次年,原人文艺术学院进行学科调整,在原中文系与新闻系的基础上组建文学与新闻传媒学院,美术、音乐、舞蹈等则独立成立艺术学院。文学与新闻传媒学院首任院长马胜荣作为新闻界的知名人士,为学院发展带来了诸多业界资源。当时,学院还与经济与工商管理学院开展跨学科合作,在技术经济及管理专业方向为新闻学院招收一名由两个学院联合培养的博士生。在这一机缘下,新闻学院的一名硕士研究生被推荐至经济与工商管理学院攻读博士学位,由马院长担任博导,这名研究生通过艰苦地学习取得了博士学位。

2010年,苟世祥参与马院长主持编写的教材《国际新闻采编实务》出版,至今仍是中国传媒大学研究生招生考试复试指定书目。同年,学院获批新闻与传播硕士专业学位点,成为全国首批通过的申报单位之一。至此,学院搭建起从本科到硕士研究生的多层次人才培养平台,学科体系也日益完善。

师生协力:共筑学院发展基石

从人文教研室到人文社会学系、贸法学院,到成立人文艺术学院,再到重庆大学文学与新闻传媒学院成立,苟世祥坦言,正是在师生的共同努力下,学科基底才愈筑愈牢。

学科发展与院系成立、建设离不开领导的用心谋划与教师们的通力合作。苟世祥回忆,人文艺术学院成立之初,吴中福校长曾与人文教研室的老师们热情地讨论学科发展事宜;文学与新闻传媒学院筹建过程中,李晓红校长亲自抓建院事项,并力邀从新华社副社长兼常务副总编辑岗位上退休的马胜荣担任院长一职。学院成立后,马院长为促进学科发展,向教育部申请500万专项资金,用于完善学院实验室等硬件条件,并邀请杨澜等新闻行业知名人士开展系列讲座。曾任《纽约时报》主编、普利策奖委员会主席的西默·托平先生,也来过学院二楼会议室参加学术座谈会。董天策院长上任后,新闻学院与美国密苏里大学新闻学院,以及澳大利亚多个大学开展合作。回望这一历程,学院积极运用重庆大学这所知名高校的无形资源,逐步提升了新闻传播专业的实力。

(西默·托平教授与夫人奥黛丽·托平女士访问重庆大学文学与新闻传媒学院)

在学科体系完善过程中,学生们始终笃学敏行,争光出彩。苟世祥说,新闻学科从一个边缘弱势的“豆芽学科”发展到今天在学校的人文社科学领域占有重要的一席之地,离不开师生的团结努力。尤其是同学们,在硬件条件那样艰苦的情况下,毫无怨言,仍取得了出色成绩。对此,苟世祥如数家珍:他的研究生陈玄曾与基辛格对话,2000级的何苗苗现在是重庆广电的著名主持人,2001届一名本科生被推免至浙江大学,还有一名1999级的学生以研究生招生考试第一名的成绩考至浙江大学英语专业。

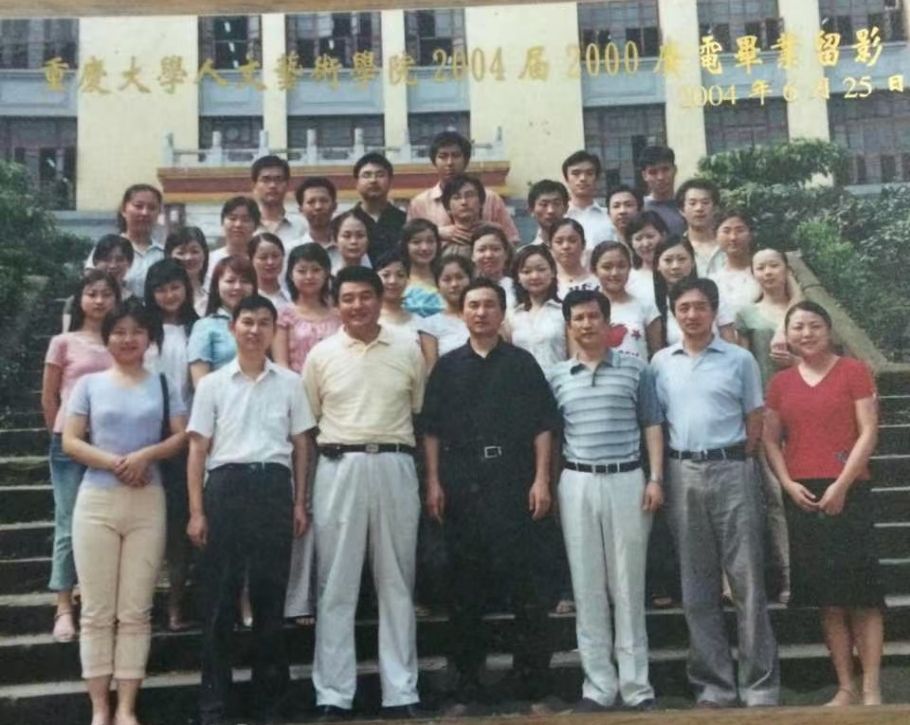

(重庆大学人文艺术学院优秀校友何苗苗、路建宁、王娟毕业班级留影)

回顾过去,苟世祥深感自豪。当谈及学院的未来,他满怀期待:“历任领导在不同时期各尽其责、薪火相传,现任领导年轻有为、锐意进取,学科建设已形成贯通式人才培养机制,学科排名也稳步攀升。”他用“长江后浪推前浪”“血脉关系”等充满感情的词汇形容如今的新闻学院。他期望全院师生继续协力、再接再厉,提升学科实力,以他为代表的退休教师也会一如既往地支持学院发展。访谈最后,苟世祥用《浮士德》中的那句话作结语: “扭着头毛用劲,丝毫不肯放松,万事自能前进。”

访谈:李松蕾

文字:余瑶 秦伊宸

图片:苟世祥

编委:黄贺铂 范虹

执行主编:李松蕾

主编:郭小安

当前位置:

当前位置: