本文发表于:《新闻与传播研究》,2018年7期。

内容提要:在网络空间,网络中介因为技术和平台等优势形成了与公权力相对的私权力,网络中介的私权力来源于用户条款。而用户条款的制定和执行受到法律、政府、用户及商业利益的驱动。通过用户条款,法律这种公共性质的、抽象的“社会契约”部分被私人性质的、具体的“私人契约”所代替,网络治理与个体权利实现都要依赖于网络中介。网络中介权力的正当性来源于合同法规则,使得其权力相对于法律在网络空间更加凸显,更为直接,失去了传统意义上的社会协商空间。虽然合同法、竞争法、企业社会责任、用户集体行动对网络中介私权力有一定限制,但这些机制本身也有局限。在网络治理和用户权利实现上,已经形成了一种复杂网络。解决上述问题,传播法理论研究和具体实践应从以规范为核心转向对规范和行为的综合分析。

关键词:传播法;互联网;网络化治理;用户条款;私权力

在讨论和解决网络空间传播法相关问题时,管理网络空间传播活动的主体——网络中介这一新的概念开始进入国内外学者以及政府部门、司法界的视野。有关网络中介在人格权或著作权上的法律责任是学界热门话题,也有学者关注到互联网企业或ICT企业作为私权力在互联网治理中凸显的失控力量[[1]]。还有不少国外学者从合同治理[[2]]、网络中介法律责任[[3]]以及网络中介对互联网治理的意义[[4]]等多方面探讨了网络中介对于互联网治理的理论与实践问题,不仅涉及传统传播法领域的表达自由、隐私权等问题,也涉及传播权利在网络空间的实现问题。我国新闻传播学界的相关研究则多局限于对网络中介具体法律责任的分析或具体权利的制度保障 [[5]] ,对网络中介如何影响互联网治理和用户权利的宏观思考还较为缺乏。基于此,本文从来源于用户条款的网络中介私权力视角切入,讨论其如何影响用户权利的实现和相关主体的行为,最后指出网络环境传播法理论和实践的转型方向。

一、网络中介私权力及其来源

(一)网络中介及其资源优势形成的私权力

2011年,经济合作与发展组织(OECD)将网络中介定义为:“在互联网上聚合或促成第三方当事人之间的交易。他们提供由第三方当事人发起的接入、存储、传输、索引内容与产品及服务,或提供基于互联网的服务给第三方。”并把网络中介分为六大类,包括:互联网接入和服务提供者;数据处理和网站存储提供者,包括域名注册者;互联网搜索引擎和入口;电子商务中介(这些平台不以自己的名义出售商品);互联网支付系统;参与式网络平台,包括不生产内容的互联网出版和广播平台。这一定义被广泛接受,本文也采用这一定义。上述定义和分类基本涵盖了从应用到内容层面的互联网应用。我国有学者提出“网络中介商”这样的类似概念,其他学者虽然未直接定义网络中介,但使用“网络服务提供者”时,均强调其消极中立的第三方主体中介人地位,其侵权责任,被称为次要侵权责任或间接侵权责任 [[6]]。近年来,一些学者开始使用“网络中介服务提供者”,或未使用这一提法但关注网络服务提供者的中介人责任[[7]]。网络中介这一概念在国内外越来越多地使用,其原因在于传统的网络服务提供商(ISP,internet service provider)、内容服务提供商(ICP,internet content provider),以及《网络安全法》中采用的 “网络运营者”等概念无法准确传达出各种网络经营者的“中介人”角色。与网络中介有关的另一个词是网络平台或互联网平台(online platforms ,internet platforms),则是从经济学角度的定义。

此外,网络中介也因其市场规模和技术力量而有所区分。用户规模大的中介被称为超级中介,当前的网络空间主要被超级中介控制。相比于普通中介,超级中介与用户互动程度更高、建立的网络更大、更加个性化;从监管角度看,超级中介受政府监管更多、受用户和权利人起诉更多,超级中介对用户的监管也更多;从社会影响看,超级中介介入立法等政治活动的程度更深、在网络社会无处不在、声誉往往毁誉参半[[8]]。

从社会角度看,资源优势的运用是权力产生、作用的基础,运用这种资源优势的主体是国家或社会公共组织,对应的是公权力,如果是普通私主体,对应的就是私权力(private power)。这是一种来源于市场或技术的经济性权力,与公权力来源于宪法的政治性权力相对。网络中介特别是超级中介占有技术、平台和信息资源等多种优势,他们因此成为私权力主体。讨论网络治理的很多文献使用了私权力这一概念但并未定义,往往直接把私权力作为与公权力相对的互联网管理者,并指出私权力主体就是大型网络平台或公司。还有很多讨论网络治理的文献没有使用私权力,但使用了“私人治理(private governance)”,相当于承认网络中介的私权力[[9]]。

中介并非网络空间所特有,在线下世界也有中介为人们提供各种活动场所。对传播活动而言,报纸、期刊、图书等出版物要依赖物流、邮递和运输服务、高速公路等中介发行,独立制作的电视节目通过有线电视网络传输给观众,人们可以在公共场所或设施中举办活动或自由交流,人们还可以通过信件或电话与他人直接沟通。私权力也并不特指网络中介,而是指向那些具有资源优势,能够影响公共政策的企业或社会组织。但在网络空间,网络中介的私权力却更为凸显,被称为数字环境的“结构性角色”[[10]],其原因在于:

第一,网络中介管理着公共表达与参与平台,决定着信息的流向。传统中介只是信息物理载体的传递者,并不传递信息本身,公共表达依赖于传统新闻媒体。因而,西方把新闻媒体称为独立于行政、司法、立法系统之外的“第四等级”。在网络空间,“网络化个体(networked individuals)”被称为与“第四等级”类似但又独立于其他等级的“第五等级”。网络化个体权力的形成,源于他们相互之间的信息传播以及传播与其他四个等级的相关内容[[11]],而其传播活动依赖于搜索引擎、社交媒体等网络中介。即使被称为“第四等级”的传统新闻媒体也越来越依赖网络中介以传播其生产的内容。

此外,网络用户公开发布的内容及其传播轨迹还存储于网络中介的服务器,这些内容成为网络中介管理的数据。在对这些内容的管理和利用上,网络中介并不“消极”,他们会根据法律或执法者的要求、甚至用户投诉对内容进行过滤、删除或其他操作。网络中介还会对这些内容进行二次利用产生传播效果,网络中介的算法也影响用户对内容的获取。因此,网络中介事实上成为网络公共领域的直接管理者,是网络空间信息流的把关人。

第二,网络中介管理着用户活动空间与数据,知悉传播主体的行为。网络中介不仅掌握着用户的公共表达渠道,也随着社交媒体和电子商务的兴起掌握着用户的私人社交或交易空间。近年来,网络中介设置的用户注册政策已转变为实名制为主,大多数网络服务都需要用户提供手机号、甚至银行卡、有的还要求提供身份证号码。这样做一方面是建立用户个人信用的需要,另一方面也可更准确地定位用户,从而进行商业或其他活动。普通用户的地理位置、手机号码、设备型号、上网痕迹、软件或应用安装情况、IP地址、行为数据大多被社交媒体中介掌握。而其它中介还掌握着用户的活动轨迹、健康数据等[[12]]。掌握用户私人空间和数据不仅让网络中介成为用户隐私权等权利所对应的义务履行对象,也使在涉及侵权、犯罪时用户自力或司法救济、执法时需要网络中介配合。

第三,网络中介对用户网络活动的控制。对于出租柜台等提供活动场所的线下中介而言,经营者虽然直接控制着物理空间,但中介并未掌握消费者个人信息。而网络中介不仅如上文所述掌握着用户各种信息和数据,还通过用户条款以及技术手段形成了对相关账号或服务的控制。表面上看,用户拥有自己的社交媒体账号、云存储空间、电子书等“财产”,然而这些账号或信息财产被网络中介而非用户控制。除了要求用户随时更新或提供更多信息以认证,网络中介还可能随时中断服务,或以自己设置的规则乃至法律原因删除相关内容。网络中介关闭用户账号或删除内容在国内外都非常普遍,涉及用户包括新闻机构、政府部门和其他用户,就连美国总统特朗普和腾讯公司这样的超级用户也不能例外,苹果公司要求腾讯取消苹果手机中微信公众号的赞赏功能是一个网络中介对另一个超级中介行使管理权力的生动案例。

第四,网络中介对国家边界的突破。在网络空间中,网络中介的用户往往分布于世界多个国家。一国即使宣布自己能够对境外的网络用户行使“主权”,但事实上并无管理境外用户的可能,只能阻断连接。但网络中介不受国境线的限制,只要是其用户,网络中介就可以对其行使管理权。无论是内容管理,还是基于保护本国公民权利需要,一国政府只能借助网络中介对境外用户实施影响。各国政府基于各种原因需要删除部分网络内容时,他们只能向跨国网络中介申请而不能直接施以强制措施,由网络中介在审核后决定是否删除或阻断相关内容。

(二)网络中介私权力的直接来源——用户条款

用户条款是网络中介与用户之间通过点击接受等形式签订的格式合同统称,笔者调查了国内外主流网络中介,如百度、腾讯、新浪等公司的用户条款,在实践中这些协议被称为“条款”“规则”“协议”“规范”“政策”“须知”“规定”“声明”等。但其本质都是用户通过点击等方式接受网络中介事先拟定的格式合同形成契约关系。虽然从法律层面来看,网络中介基于用户条款获得的是一种契约“权利”,但赋予的却是网络中介管理用户的“权力”,是网络中介私权力的直接来源。这些条款有以下特点:

第一,用户只能被动接受。用户要么拒绝协议而不使用网络中介的应用或服务,要么点击接受,因此,凡是使用网络中介服务的用户被推定为接受了这一协议,这也得到包括我国在内的大多数国家法院判决的认可。

第二,用户对协议知之甚少。协议由网络中介精心拟定,少的几千字、多的上万字,用户基本不会阅读这些协议,即使阅读也因为缺乏法律知识而不可能理解协议的意义。一些拥有多种产品和服务的超级中介的用户条款更为复杂。笔者将腾讯公司协议之间的引用关系运用NodeXL软件制作成网络图,结果如图1所示。

(a) 中心度表示被引次数

(b)中心度表示引用次数

图1 腾讯服务协议之间的引用网络

图1显示《腾讯服务协议》《QQ号码规则》是被腾讯其他用户条款引用最多的协议,除了腾讯自己的协议,一些协议条款中也引用了《反不正当竞争法》《互联网电子公告服务管理规定》《最高人民法院关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释(法释[2004]1号)》等法律法规和司法解释。但上述司法解释已经在2013年被新的司法解释废止,说明网络中介用户条款中涉及的法律问题本身较为复杂,即使有庞大的法务团队拟定合同,也不能与法律更新同步。图2显示网络中介开展的业务越复杂,引用其他协议或规范越多,协议之间复杂的引用网络基本排除了普通用户理解相关协议的可能性。

第三,协议赋予网络中介管理用户的“权力”。调查显示,网络中介用户条款主要内容包括:规范用户注册和使用行为、规范用户生产内容行为(不得违法和侵权)、获得用户知识产权或数据等使用权、网络安全责任、保护自身商业利益、申诉机制、免除中介责任等,还有一些针对广告主等特殊用户、网络中介可随时中断服务的特殊规定。

从传播法角度看,在内容管理上,以新浪《微博服务使用协议》、腾讯《腾讯微信软件许可及服务协议》为代表的主流协议中均再次重申了我国《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》等法律法规中规定不得传播的内容。但与法律法规不同的是,这些用户条款综合了多部法律法规的内容,并且给予网络中介自由裁量权,还有兜底条款,对用户的约束范围更大。如:新浪《微博服务使用协议》中直接写明“微梦公司有权对用户使用微博服务的行为及信息进行审查、监督及处理”,《腾讯服务协议》中则明示:“如果腾讯发现或收到他人举报您发布的信息违反本条约定,腾讯有权进行独立判断并采取技术手段予以删除、屏蔽或断开链接。同时,腾讯有权视用户的行为性质,采取包括但不限于暂停或终止服务,限制、冻结或终止QQ号码使用,追究法律责任等措施。” 除此以外,网络中介还基于其自身设定的产品运营模式,禁止用户合法但不符合其商业目标的行为,如微信公众号中的诱导分享等用户行为。除了内容管理,网络中介也设定了用户的各种行为规范和对用户信息和数据利用并免责的条款。这说明,用户条款不但在执行法律,也执行超出法律范围的内容和用户管理。

第四,因海量用户形成大规模协议。由于网络中介特别是那些超级中介的用户是以亿或者十亿计数,网络中介的用户条款涉及每一个使用相关服务的用户。这就使得用户条款的影响力获得与法律相同的效果,用户条款已经事实上成为规范网络传播的法律[[13]]。

(三)用户条款与法律的联系与区别

法律是社会公众与其委托的公权力机构之间订立的社会契约,用户条款则是用户与网络中介之间订立的私人契约。二者都有约束力,都可以执行。虽然网络中介的用户条款仅仅涉及接受其产品或服务的用户,但随着用户群体的不断增长,网络中介的用户条款最终将与法律一样约束整个社会。

其实在网络中介崛起之前,在很多大企业控制的领域,如:金融、保险业起作用的主要是合同而不是法律。但网络中介与传统大企业所不同的是,其用户涉及的面更广,且信息传播问题直接影响整个社会的权力结构。更为关键的是同一个服务往往被最大的一家网络中介垄断,中介和中介之间的竞争性弱,用户没有选择权。保险公司、银行之间的竞争使传统大企业在制定格式合同时有竞争性,其服务对象的讨价还价能力更强。又因为用户支付了不菲的对价,法律对用户的保护也更强。网络用户显然没有与网络中介讨价还价的能力,只能选择接受或拒绝。传统的合同签订方可以自力救济,但在网络世界,因空间距离和匿名等原因,自力救济成本非常高,自力救济也只能依赖于网络中介制定的规则。因而,网络中介执行这个私人契约时就具有了执行法律的效果,而且用户条款作为私人契约也受到法律强制力保障。用户条款还与法律一样都具有稳定性。

虽然具有法律的效果和特点,但用户条款与法律毕竟是不同的:

第一,订立和修改成本不同。立法成本显然高于网络中介与用户之间的立约成本,相对于海量用户,网络中介一对多的缔约成本可以忽略不计。修改成本同样如此,所以虽然都具有稳定性,但法律比用户条款更为稳定。

第二,保障实施的强制手段不同。法律以行政或司法强制力为强制手段,而用户条款的强制手段主要是网络中介掌握的技术。上述腾讯公司用户条款中所宣示的“删除、屏蔽或断开链接”甚至中断服务等手段都是技术手段。当技术手段失去作用或严重违法时,网络中介才会诉诸法律手段。而大量用户日常传播行为是被网络中介用技术手段管理的。

第三,程序性不同。法律经过立严格的立法程序,而用户条款由网络中介的律师或法律团队拟定,并无程序性要求。

第四,根本目标不同。法律以社会利益最大化为主要目标,用户条款以企业利益为主要目标。新浪微博在处理用户之间纠纷时,曾经采取用户“投票”的方式吸引其他用户参与,这种把纠纷处理娱乐化以最大程度地实现商业价值的模式显然与法院的审判没有可比性。

第五,公众参与度与透明度不同。法律的制定有一个公众参与或者通过代表参与的渠道,网络中介的用户条款一般缺少公众参与,无论是制定还是执行,法律都比用户条款透明。

第六,网络用户对待法律和用户条款态度不同。不论是立法还是执法,因为其公共属性,国内外用户都比较敏感,对公权力机构的监督意识非常强。虽然也具有法律的效果,但由于是私主体之间的契约,在订立过程中本身就缺少参与,加上用户享受的很多服务为免费,使得用户对用户条款并不敏感。正因如此,部分国家的政府宁愿通过不透明手段影响网络中介以管理用户,而不愿直接出面管理用户。

第七,统一性不同。法律由法律职业共同体执行,较容易达成共识,因而法律的执行更为统一。而不同网络中介商业策略不同,用户条款及其执行模式都不相同。

二、网络中介制定和执行用户条款的驱动力

网络中介管理用户或内容的正当性来源于用户条款,而在用户条款背后驱动网络中介制定用户条款并积极执行的,主要是规避管制和法律风险,或追逐商业利益。这些驱动力要么在用户条款中直接表现为具体条款,要么是兜底条款或一般规则。因而,用户条款是网络中介私权力的前台表现,而以下的法律驱动、政府驱动、用户驱动、利益驱动则是后台原因,实质是公权力、网络中介、用户的三方博弈。

(一)法律驱动

各国法律条款中都有要求或鼓励网络中介管理用户或用户发布内容的条款,这些条款是网络中介积极行使其管理权力的法律来源:

第一类是命令型条款。这类法律条款直接规定网络中介应当履行的法律义务。如《美国联邦法典》第42章第13032节规定互联网服务提供者在其服务中发现儿童色情信息,应当立即向相关机构报告。韩国《信息通信网促进利用与信息保护法》第44条规定信息通信服务商发现他人发布的对未成年人有害的内容但未标注或采取限制措施时,应当删除[[14]]。我国最新颁布的《网络安全法》第四十七条规定:“网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理,发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的,应当立即停止传输该信息,采取消除等处置措施,防止信息扩散,保存有关记录,并向有关主管部门报告。”2017年8月,依据上述相关条款,国家网信办颁布了《互联网跟帖评论服务管理规定》《互联网论坛社区服务管理规定》进一步强化了网络中介在用户身份认证、有害信息审核等方面的义务。这些义务必然会体现在网络中介的用户条款中以约束用户。

第二类是鼓励型条款。这类法律条款并未直接给予网络中介管理用户及用户发布内容的义务,但规定网络中介若采取管理措施的,可以免除或减轻相关民事法律责任。如美国《1996年电信法》第230条规定网络服务提供者并不是出版者,其依法对淫秽色情信息采取助人为乐式阻隔措施不应被要求承担法律责任。韩国《信息通信网促进利用与信息保护法》第44条规定信息通信服务提供商事先采取删除、阻断措施则可减少或免除因此引起的损害赔偿责任。我国《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》两部司法解释的第9条都规定了网络服务提供商是否采取预防侵权的合理措施是判断其是否“知道”侵权存在进而是否承担法律责任的考察因素之一。

(二)政府驱动

理论上,政府可以通过直接管理用户的方式对网络空间进行治理,但海量用户意味着政府不能离开网络中介的技术和信息协助;另一方面,各国网络用户对政府介入更为敏感。使得各国政府更愿意让网络中介间接行使“管理”权力。各国一般通过以下三种透明度不同的模式直接或间接让网络中介实现政府的内容或用户管理目标:

其一,通过法律授权政府监督网络中介行使其管理职能。《韩国信息通信网促进利用与信息保护法》规定韩国通信委员会的职责包括在内容或对用户权利保护方面对有问题的管理者给出纠正建议并监督检查其执行效果,该法还规定韩国通信委员会有权力要求服务提供商在涉及各类有害或违法信息时拒绝提供或终止服务。日本《2009年保证青少年安全安心上网环境的整顿法》则规定警察部门在网络巡视和监控时发现有害内容时,可要求网络服务商予以删除[14]。我国与互联网内容监管有关的法律法规中也有大量与上述韩、日两国相似内容。2017年8月,国家网信办指导北京市、广东省网信办对腾讯微信、新浪微博、百度贴吧三家网络中介对其用户管理不严进行查处,依据的就是《网络安全法》等法律法规赋予网络执法机构的执法权力。我国还有一个较为独特的约谈制度,使我国政府对网络中介的影响力更大。 2015年出台的《互联网新闻信息服务单位约谈工作规定》第四条规定了互联网新闻信息服务单位在“未及时处置违法信息情节严重的”,“未及时落实监管措施情节严重的”等没有履行对用户管理的法律义务或 “内容管理和网络安全制度不健全、不落实”等情况下,“国家互联网信息办公室、地方互联网信息办公室可对其主要负责人、总编辑等进行约谈”。《网络安全法》第五十六条也规定了相应的约谈制度。2017年6月,我国一批有影响力的娱乐八卦账号被网络中介封停,正是源于互联网主管部门对网络中介的约谈。

其二,通过协议让网络中介实施管制措施。欧美国家政府由于其政治体制和历史原因,议会或宪法裁判机构以言论自由为理由对政府直接干预网络中介行使内容管制措施进行了强有力地限制,导致部分国家的政府不得不借助法律之外的手段来干预网络中介管理互联网的行为。方式之一就是政府与网络中介在自愿地基础上达成协议,网络中介在协议中承诺采用技术等措施针对有害内容或其他内容予以监管。2013年,英国政府就和其四大服务商达成协议,服务商按协议要求给用户提供色情内容过滤系统以保护青少年[[15]]。

其三,法律和协议之外的手段。上述两种模式都可以称之为“硬法”,这类规范要求严格的程序,弹性较差。因而,各国政府也普遍采取被称为“软法”的“非法律性的指导原则、规则和行政政策,包括诸如非正式的指导方针、信函、操作备忘录、指令、守则和口头指示等形式”[[16]]来影响网络中介管理用户的行为。这类干预有公开的、也有不公开的,更为灵活但不透明。美国和欧盟的网络中介经常在与政府磋商之后产生一些无约束力的协议文件,以表明他们保护网络用户权利的努力[9]。但网络中介与政府的合作必然引发社会对公民权利被侵犯的担忧,被称为为“看不见的握手”(invisible handshake)[[17]]。政府法律和协议之外的手段,其正当性和透明性低于成文的法律或协议,因而其干预的结果具有不确定性,是否采取管制措施以满足政府的目标最终决定权在网络中介。

(三)用户驱动

虽然海量用户属于网络中介和政府的管理对象,但用户在管理互联网方面并非无所作为,他们通过以下几种方式直接或间接驱动网络中介依据用户条款管理互联网用户或内容:

第一,利用法律规则。各国有关网络侵权或知识产权的法律中,大多有通知-删除规则,根据这一法律规则,用户或权利人发现侵权内容时,以一定程序告知网络中介,网络中介根据情况决定是否删除相关内容。一旦接到合乎法律规定的通知,网络中介有义务删除相关内容,是否正确删除决定着网络中介是否承担责任或承担何种责任。

第二,利用网络中介制定的规则。网络中介大多制定了举报相关内容或用户的规则并给用户提供了举报通道,认定举报成立会删除内容或封禁账号。此时,用户成为审查主体。为了让自己不喜欢的观点不再传播,部分用户会对与其观点冲突的账号实施投诉以促使网络中介采取行动。网络中介是这种模式的最终仲裁者,是否行动由中介决定。这种模式并不透明,因为被投诉者并没有程序权利,为何被删除也无具体理由公布。这种用户举报的模式是网络中介所乐见的一种形式,因为一方面通过用户举报减少了网络中介自身的审查成本,另一方面通过对用户举报的回应,他们也能获得用户好感。网络中介还能以“举报”掩护一些不便公开的管理行为。

由于主权不能跨国境和部分国家的政府不愿直接干预网络中介对用户的管理,各国政府也只能利用这一规则来干预跨国内容。笔者调查发现,在谷歌、Facebook、Twitter、YouTube等跨国网络中介的透明度报告中,其删除内容有很多是应本国或外国政府要求而进行的[[18]]。

第三,通过集体行动施压。用户可以利用网络公开表达对相关内容或用户的不满,当这种表达汇聚成集体行动,就有可能达到给网络中介施压的目的。有时,为了避免得罪某一群体,如女权主义者、同性恋者甚至某一宗教群体,网络中介会迫于群体压力删除厌恶或反对上述群体的言论。用户通过网络中介投诉或表达不满给网络中介施压被称为“群体治理(governance by crowd)”,即由群体实施内容审查或用户管理[[19]]。

第四,利用政府部门给网络中介施压。在部分用户严重违法的情况下,用户或权利人也会向公权力部门举报用户或网络中介,由政府或司法部门介入调查或给予网络中介压力使其采取行动。这一模式本质上是上述来源于法律或政府的权力,但由用户予以启动。

第五,网络中介吸纳用户参与管理。为了彰显其管理行为的公正和正当性,也为了节约成本和提高用户互动程度,部分网络中介会吸纳用户进入其管理体系,如论坛实行的版主制度。在社交媒体上,也有类似制度。例如:新浪微博依据其制定的《新浪微博社区公约(试行)》《新浪微博社区管理规定(试行)》《新浪微博社区委员会制度(试行)》成立了由微博用户组成的普通委员会和专家委员会,前者有4971位成员,处理用户纠纷;后者有475位成员,处理不实信息 [[20]]。

(四)商业利益驱动

为了保护自己的商业利益和品牌形象,网络中介也会在没有上述三种压力的情况下主动采取措施管理网络空间。在西方,这种模式因限制言论自由而备受社会诟病,因此网络中介极少采用。但我国由于给予网络中介的是无限管理责任,其面临的压力更大,意味着网络中介经营的风险更高。他们不得不更加主动地通过设定敏感词等技术手段来对用户及其发布内容进行管理。此外,为了保护自身商业利益,网络中介也会利用自己的权力对自己的利益给予特别照顾。在调查腾讯等公司相关用户条款时笔者发现,部分条款是为保护企业的知识产权等商业利益而特别设定的。

上述四种驱动力虽然性质不同,透明度和正当性也不同,组合在一起最终导致网络中介形成复杂的管理策略,成为政府实施法律或公共政策,用户维护权利或实现其他目标的中介。他们对信息若过度控制,会降低用户体验,影响中介平台的商业价值;若放纵言论,也有可能导致不良信息或与其品牌不一致信息泛滥并引来公权力的介入,网络中介在实践中不断寻找平衡点。这一点与传播法上的利益平衡类似,但其最终目的却是网络中介商业利益的最大化,而不是整个社会福利的最大化。

三、网络空间用户权利的契约化

用户条款不是法律但胜似法律的特点带来了网络空间传播法相关权利和义务运行方式的变化,从公权力治理与保障转变为借助私权力的治理与保障,把一种不确定的对世权利转变为一种确定的对私主体的契约。造成网络空间传播法运行对网络中介私权力的依赖,公权力依赖网络中介私权力实现治理目标,用户作为私权利主体则依赖网络中介的私权力保障其权利的实现。上述四种驱动力表明,网络空间中影响私权利实现的因素因网络中介介入而更为复杂。从国内外立法、司法和案例来看,传播行为和传播法权利的实现已经显示出这种变化:

(一)表达自由的契约化

各类网络中介都会在用户条款中加入法律法规禁止传播的内容,把一种公共机构与公民之间的社会契约转化为私主体之间的私人契约。以我国的内容管理为例,我国行政法规和部门规章规定的禁止传播内容非常广泛而不明确,这些不明确和不具体的条款在网络空间如何实行,具体标准则由网络中介根据其经营目标和由其法务部门评估相关风险和收益后把握。

在上文论证网络中介执行用户条款背后的驱动力时举的例子很多属于内容管制和表达自由的范畴。政府、用户试图通过不同的方式来限制其不喜欢内容的传播,网络中介或合作或不合作,最终由三方博弈决定着用户在网络空间究竟有多少表达自由。大量的研究和调查结果显示,全球网络中介都有过度删除内容的现象[[21]]。网络中介是商业机构,并无保障公民宪法权利的义务,因而,不管是网络中介基于政府或用户原因审查内容,或者基于其自身商业利益审查内容,其从现实法律层面来讲是因为与用户有契约而具备了合法性和正当性。当前, “公共利益”已经放入私人网络中介手中[[22]]。有时,政府也只能利用网络中介的规则而不能采用强制手段,跨国网络中介还会针对不同国家的法律和文化环境做出最有利于自身的策略选择。被国外学者广泛讨论的“Innocence of Muslims”事件生动地展示了网络中介的多样化策略:因为一段引起全球穆斯林不满的影片上传到YouTube引发抗议浪潮,时任美国总统奥巴马致信网络中介询问该影片是否违反了其用户条款,意在提醒中介可以根据用户条款删除影片,影片的著作权权利人也以权利人身份要求删除该影片,但在美国国内中介顶住各方压力拒绝删除影片,因为其深知美国有重视表达自由的文化传统,不删除能够迎合更多用户。在其他穆斯林国家,该中介则删除了该影片。

不管是公权力还是私权力,其最终权力正当性来源都是公众的认可,因此,政府和网络中介都不愿意承担限制言论的“恶名”,宁愿对方出面治理用户。虽然网络中介大多数情况会选择跟公权力合作,但他们也会向用户显示内容管制来自公权力。部分中国的网络中介在删帖或进行关键词过滤时,会提示“根据相关政策和法规”,提醒用户是应“公权力”要求而采取的措施。当一些敏感话题禁止评论,网络中介的工作人员甚至会在下方打上“此处无声胜有声”等提醒用户的字眼。在新浪微博中,被删除的微博发布用户本人依然可见,并被提示根据相关政策和法律不允许公开。因而,今天全球网民的表达自由不再单单取决于公权力,也取决于私权力,揭示出网络中介的公法角色。

但网络中介作为私主体,在限制用户言论时不会从公法角度出发,而是从成本和收益角度考量。为降低成本,一些网络中介招聘大量专业资格不够,如在校大学生作为其内容管理人员,这些人员往往并不具备判断言论是否恰当的专业能力。笔者所在学院就有不少学生在网络中介中以实习生身份对用户生产内容进行管理或引导。调查发现,这些实习生事实上成为网络把关环节的一部分。为降低网络中介的管理风险,他们与网络中介的关键词审核与关键词过滤结合,审查删除用户评论或上载的内容。在难以判断的情况下,他们的策略是删除而不是保留内容,因为删除虽然限制了用户的表达自由,这却是用户条款赋予网络中介的权利。保留内容,则会给内部工作人员带来因审核不严被处罚的风险,也给网络中介带来被外部监管机构处罚的风险。

网络中介还通过推荐算法、排行榜等商业或技术手段影响着用户信息的获取。除了上述将技术和人工结合过滤删除内容,网络中介还会积极介入用户的交流空间。调查发现,部分网络中介的工作人员会在评论区“灌水”,通过主动发帖的方式引导用户的评论。这样有两个目的,一个是基于商业目的让用户觉得内容“热门”从而提高浏览量和用户互动;另一方面也可以通过有意识地灌输引导,以避免评论区出现过激言论而招来管制,给公众制造一种舆论幻象。

因此,为规避风险,网络中介只能牺牲用户的表达自由,实质是以用户条款限制这种私人契约“合法”地限制了用户的公共表达。但这种限制与公法上对言论的限制与平衡并不一致,也不一定就能达到对公权力而言理想的效果。网络传播中存在芭芭拉·史翠珊效应——越禁止某些内容的传播,用户越关注这些内容。网络中介为规避风险设定过多敏感词或对某些内容过度删除,可能会让用户对这些内容更为“敏感”。因而,如何让网络中介的技术过滤更智能化地体现社会价值,如何更广泛地吸纳用户和专家参与内容管理,如何建立更有效地争议解决机制,如何让网络中介限制用户言论的程序更正当,是全球网络用户和内容管理面临的共同难题[8]。由于用户条款的存在,用户能够使用的体制内保障自身表达自由的资源非常有限,往往只能通过网络抗议形成网络舆情来影响网络中介的内容管理行为。2018年4月,新浪微博在清查漫画、游戏、短视频内容时清理同性恋题材内容,这一行为引发大规模的网民抗议和主流媒体关注,后来新浪在舆论压力下不再清理同性恋内容。

(二)著作权的契约化

近二十年国内外法学界关于著作权的研究,网络中介的责任一直是核心问题。随着社交媒体的普及,在网络环境的合理使用和著作权权利救济越来越依赖于网络中介。对于权利人来说,一旦侵权内容上传于网络,将很快被四处传播,维权成本非常高。只有网络中介利用技术手段才能解决大规模的侵权问题。正是因为维权成本高昂,在我国甚至出现了版权维权中介。网络中介的技术手段是权利人著作权的重要保障,如:微信公众号通过原创声明对著作权的保护。因而,由著作权法保障实施的著作权也转变为网络中介与权利人之间的契约。网络中介的技术手段也设定了合理使用的限度,著作权法上权利人与社会公众利益的平衡转变为网络中介的限制程度问题。

此外,在网络环境还出现了新的权利不平衡,数字内容的拥有者不仅不能像分享传统图书一样分享数字内容,购买的正版数字内容也有可能被网络中介因各种原因删除,这是网络中介对用户著作权的直接影响。在间接影响方面,网络中介对盗版内容的审查也与公共机构不同,他们考虑的首先是自身的风险。例如,虽然经过一系列诉讼和治理,我国的网络中介平台已经正版化。但笔者在撰写本文时调查发现,我国部分主流视频网站依然能够找到由用户上传的盗版海外影视剧,网络中介并非不能用技术手段监测这些盗版内容,其策略是放任用户上传海外内容而对国内内容监管更严,因为远在海外的权利人因语言因素很难发现侵权内容,到中国来维权的成本也更高。除了通过空间距离规避权利人,网络中介也通过仅让盗版内容短期出现以从时间上规避权利人,通过盗版内容达到吸引用户最大化其商业利益的目的。

由于司法救济成本很高,当前著作权权利人实现著作权侵权救济的方式主要是利用通知-删除规则,这时版权的平衡也取决于网络中介对通知-删除规则的具体执行。一项实验表明,不同的中介策略是不同的,有的中介会提前审查,有的中介会删除所有接到移除通知的内容[[23]]。

(三)人格权及其他权利的契约化

网络环境,包括姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等在内的人格权侵权及救济同样因网络中介的介入而改变。以名誉权为例,对于损害名誉的诽谤内容,以美国为代表的欧美国家司法实践认为仅仅提供传播平台的网络中介不是“出版者(publisher)”,因此,对侵权内容并没有审查义务,一般不承担侵权责任。但在诉讼中,没有网络中介提供必要的信息,被侵权人根本无法有效救济其权利。同时,与上述著作权类似,一旦诽谤内容被大规模传播,权利人也只能求助于网络中介。我国情况也与之类似,在部分诉讼中若无网络中介提供侵权人信息,被侵权者很难胜诉。

对隐私权而言,由于用户与网络中介之间的协议,直接改变了用户的隐私预期,影响着原有隐私权法的执行。美国有警察因服务商提供的个人信息抓住了儿童网络色情内容传播嫌疑人,当该嫌疑人提出合理隐私预期,要求法庭排除该证据时,美国法庭认为用户与服务商之间的协议排除了合理隐私预期。因为协议中写有服务商保留了应法律、管制或政府需要曝光用户任何信息的权力[[24]]。很多网络中介的用户条款有类似内容。

网络中介也是用户隐私最大的威胁者,他们制定了复杂的隐私条款,向用户声明他们可能会遇到的隐私暴露和数据利用。如部分网络中介明确告知用户,他们将把用户的数据提供给第三方。因而,合同在数据隐私利益中占有重要地位,美国的数据隐私法以合同为立足点,欧洲数据隐私法也同样强调以合同来确保用户的数据隐私利益,其法律条款中明确要求数据的控制者使用合同或其他法律手段确保用户利益[2]。欧美立法之所以以合同为数据隐私的立足点,正是因为只有通过改变网络中介与用户之间的不平等契约才能真正改变用户处境。

网络隐私与现实隐私不同的是,用户知情权得不到有效保障,因为这也涉及成本问题,每一位用户的隐私信息并不相同,如果要求网络中介给每一位用户都发送其隐私信息,其成本要以数亿美元来计算。究竟由谁来承担昂贵的成本是用户隐私信息知情权实现的最大障碍。

在欧洲首先被确立的被遗忘权也同样被契约化。被遗忘权在欧洲的执行表明,谷歌拒绝了一大半用户的申请,而被拒绝的用户绝大多数(90%以上)并没有采取进一步行动[[25]],这说明被遗忘权的实现依赖于网络中介,与其说是权利,不如说是用户与网络中介之间因法律强制缔结了一种契约,而契约的最终执行程度取决于网络中介。

除了私法上的权利,网络中介对于治理色情、赌博等有害内容和打击犯罪甚至恐怖主义等公法的实施都起着至关重要的作用,因为网络执法中嫌疑人个人信息和其行为信息都需要网络中介技术手段配合才能为执法者获取。概言之,网络空间传播法的运行依赖于网络中介的信息和技术手段,私权力也成为权利保障的关键角色。通过不同部门之间的牵制、政府信息公开等机制对公权力运行形成了限制,那么,对网络中介私权力有无类似限制机制呢?

四、对网络中介私权力的限制与限制的局限

网络中介的私权力来源于“权利”,也有法律和伦理规范方面的多重限制,但这些限制也有局限。

(一)用户法律内的监督:合同法

因为用户条款是合同,用户借以挑战网络中介用户条款的首选法律依据自然是合同法。在互联网兴起的早期,并非所有的用户条款都必然有效,有时法院会判决列示于网站的用户服务条款无效,原因是用户不一定阅读这些条款。因此,早期用户的确成功使用合同法限制了网络中介的权力,因为用户条款无效意味着网络中介“权力”的失效。然而,随着互联网走向移动端,各种网络中介提供的服务大多需要用户注册,在注册时网络中介会设定技术手段,用户不阅读和点击“同意”或“接受”以表明其同意缔约便不能注册。虽然用户条款明显加重用户义务,免除中介责任,但近年来国内外还没有用户起诉整个条款无效而胜诉的例子。这是网络中介的协议签订方式和协议内容都在不断“进化”的结果,他们会很快从败诉中吸取教训。例如:对于用户条款中的部分条款而言,当法院以“不显著”等理由判决部分条款无效时,网络中介会很快修改以加粗等方式表示他们已经提醒用户注意。

笔者认为,法院不会推翻网络中介用户条款的效力,有两个社会经济原因:第一是不承认用户条款的社会成本过高。如果用户起诉整个用户条款无效获得支持,那么就意味着网络中介需要与单个用户协商具体条款内容,这个缔约成本社会无法承受。第二是国内外司法界都强调一种稳定性,只有承认用户条款的效力才能带来司法的稳定。美国著名法官费兰克·伊思特布鲁克(Frank H Easterbrook)在回应有关网络环境合同法争议时指出:“立法错误非常普遍,当技术飞速前进时更是空前。让我们不要努力去把一个不完美的法律体系强加给一个我们还没有很好理解的世界 [[26]]。”国内外司法实践都印证了司法界求稳的态度。美国很多网络中介用户条款中约定仲裁的条款因损害了用户的诉权而备受争议,多位学者建议立法规制该问题,但法院并未推翻相关条款。

笔者也以腾讯、新浪等网络中介的协议名称为关键词在北大法宝司法案例数据库中检索,获得涉及我国网络中介用户条款的31个案例判决书,整理归纳后发现我国法院对用户条款相关纠纷的判决有如下特点:

第一,承认用户条款整体的效力。第二,对于用户条款中约定管辖纠纷的判决取决于用户是否支付对价。如果用户是购买商品,多判决约定管辖无效,以合同法或消费者保护法判决可在用户所在地起诉。当用户使用的软件或服务免费时,大多会判决网络中介胜诉。第三,当中介从用户生产内容中获益,即不再是中介身份时会判决用户条款中明显不公平的条款无效。[[27]]第四,很多判决认可了网络中介对用户的管理权力。

虽然上述我国和国外都有用户在部分案例的胜诉情况,但用户也一般也难以发现,网络中介还有可能将条款做细微修改以与此前的判例区分[[28]]。综上所述,总体上合同法的确对网络中介肆意侵犯用户权利或不能有效保障用户权利起到一定限制作用,但并不能有效限制网络中介滥用其管理用户的权力。同时,网络中介还在不断根据司法判决完善其用户条款或修改条款以规避此前的判例,使用户很难通过合同法来改变用户条款带来的不公平境况。

(二)政府和竞争对手法律内的监督:竞争法

竞争法中的反垄断法被称为经济宪法,其目标就是从经济方面限制垄断企业的私权力过度膨胀。反垄断法通过规制企业限制竞争的行为来保护消费者,其执行依据的是经济学原理,因而具有很大的不确定性。特别是对于互联网企业而言,免费的特点使得原本以价格原理为基础的反垄断法很多规则失效。因为网络效应的存在,互联网市场中一家或两家独大是常态,并且在这种市场结构下竞争也是激烈的。所以,近年来美国国内对企业反垄断的诉讼在减弱,美国以外的国家,如欧洲、亚洲虽然经常以反垄断起诉谷歌等大企业,但最终往往罚款了事,并没有从根本上动摇企业的垄断地位。反垄断法诉讼非常复杂,诉讼主要从限制竞争角度而不是用户权利角度出发。诉讼往往会纠缠于经济学上判断涉案企业是否具备市场支配地位,而并未把用户利益是否受损作为首要考量。在我国的3Q之争中,虽然是腾讯威胁用户,但反垄断诉讼最终并没有认可腾讯QQ在即时聊天软件市场的垄断地位。

与合同法一样,反垄断法能够限制网络中介过度损害消费者的行为但并未干预网络中介管理用户的权力。而我国部分反不正当竞争法案例还显示,竞争法还保护了大的网络中介垄断用户信息的权利,这实质上助长了网络中介对用户隐私和个人数据相关权利的侵犯。

(三)社会监督:企业社会责任

正是因为法律手段对网络中介的限制作用有限,为了限制网络中介的私权力,一种观点认为可以通过企业社会责任来进行,通过行业自律甚至通过法律等手段,使网络中介担负教育用户等社会义务。但社会责任本身也有很多局限:一是社会责任要转化为有约束力的规范并不容易。二是企业与公共机构毕竟不同,企业的目标就应该是盈利,当社会责任与企业目标一致时,网络中介自然会积极推行;当社会责任与企业目标不一致甚至有损于企业经营目标时,网络中介有可能表面拥护但实际并不采取行动。正因为如此,在我国虽然有为推动互联网公司履行社会责任而订立的各种自律性公约,但百度等缔约企业依然会爆出侵犯用户权利的事件,依然有大型网络中介因传播不良内容而被处罚。

同时,网络中介保障用户权利面临双重压力——政府的管制压力和市场的盈利压力时,很难以社会责任为其目标。同时,社会责任中的很多内容原本对应的主体是政府,能否加给私人企业也存在争议,使得这一局面更加复杂。

(四)体制外监督:用户的集体行动

上述三种限制网络中介权力的方式属于法律规范和社会规范,但都有很大的局限,无法保障网络用户主权。近年来,国外兴起了一种互联网立宪或数字立宪(digital constitutionalism)运动,在各国学者的倡导下,一些学者和组织发布了一系列网络宪法性文件,强调用户权利和主权。民间互联网“宪法”性文件的内容从数字世界里的表达自由、信息自由、安全和尊严、不受歧视等基本权利,到限制政府权力、公民参与互联网管理,隐私权、访问和受教育权、网络开放到经济权利等等非常丰富[[29]]。这些非官方的法案起到了教育用户的作用,但各国体制内的回应寥寥,仅有巴西议会通过“互联网权利法案”将民间草案法律化。

除了上述有组织的活动,用户无组织、自发的集体行动有时也会影响网络中介的政策,网络中介的利益来源是用户群体,他们也会回应一些用户的要求。例如:为了回应用户的不满,Facebook就曾邀请用户参与修改其用户条款草案[[30]],上述新浪微博的管理也让用户参与。但这种参与是在网络中介的主导下进行的,范围非常小,并不能从根本上改变现状。上述新浪微博改变内容清查策略也是在用户集体行动压力下做出,但是这类集体行动的成功具有偶然性。

五、结论:网络空间传播法转型——从三方关系到网络化治理

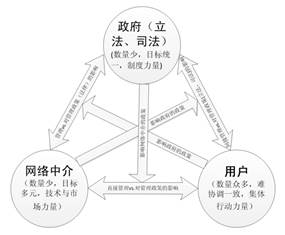

从上述论证来看,传播法在网络空间的运行主要由网络中介私权力与公权力之间的博弈主导,从宏观上形成了一种三方博弈机制,笔者将其模型列示于图2-3。传统传播法的正当性来源于一种上层的政治结构,即法律被视为公共机构与社会公众之间的“社会契约”,依据“社会契约”的内容或媒介管理自然是正当的。网络空间中,这种公共性质的、抽象的“社会契约”则被部分被私人性质的、具体的“私人契约”替代,不论是体制内力量对互联网的治理、还是个体权利的实现都不得不依赖于网络中介。网络中介对互联网治理的正当性并非来源于上层的政治结构,而是来源于法律制度内的合同法规则,使得其权力相对于传统的体制内治理力量在网络空间更加凸显,也更为直接,失去了传统意义上的社会协商空间,不如传统体制灵活。正因为如此,如果把网络空间看做是公共机构、网络中介、用户形成的三元结构的话,公共机构会通过公共政策或影响网络中介并规制用户的活动,用户也会以集体行动影响网络中介或公共机构政策,网络中介则居于二者中间处于非常有利的位置(图2)。上文表明,网络中介并不愿意承认或往往有意掩盖其在互联网治理中的核心地位,网络中介会根据自身经营需要,采取较为复杂的策略与政府合作或不合作,或通过企业社会责任的部分承担在公众中塑造其“负责任”的形象,还有可能通过社会责任来蒙蔽用户或公共机构。

图2 网络空间的三方关系

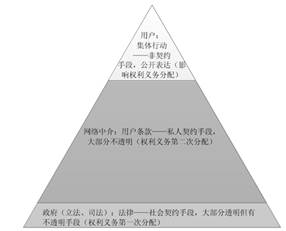

图2的互动模式形成了图3的网络空间治理的金字塔权力结构,底层是公权力管理的领域,网络中介私权力居于中间,用户集体行动在塔尖。其特点是,越是底层越是透明和确定,越是上层越不透明和不确定。

图3 网络社会的权力结构

图2-3的模型还是一种抽象和简化的模型,不能完全反应真实情况。上文的论述还表明,在现实世界中形成了在互联网治理和传播法相关权利义务上复杂的网络,其互动模式也较为复杂,并非简单的科层制、也非简单的各主体平等的扁平网络,而是科层制和网络的混合体。正如迈克尔•曼(Michael Mann)所说,社会权力是“交叠的社会互动网络,而不是单一社会整体的维、层次或要素。”[[31]]2018年4月,习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议发表的重要讲话指出“国际网络空间治理应该坚持多边参与、多方参与,发挥政府、国际组织、互联网企业、技术社群、民间机构、公民个人等各种主体作用。”[[32]]这一重要论断揭示了互联网治理主体的多元性,而这些主体在互联网治理上绝非简单的管理和被管理的关系,而是 “以或明或隐的方式进行着动态博弈,这其中的竞争、冲突、妥协与合作体现了以互联网为核心的社会权力的复杂性和丰富性。”[[33]]

当前公共管理学界兴起的网络化治理研究正是为了解决上述多种社会主体之间的博弈问题。网络化治理有时也被简称为网络治理,进而被混淆为互联网治理,但网络化治理并非指互联网治理,指的是“建立在连接公共部门、营利组织、非营利组织和个人之上的网络结构治理形式”[[34]]。政府主管部门之间、部门内部,网络中介之间、网络中介内部,用户和用户之间,以及上述三种不同类型主体之间都会形成复杂的网络。互联网的全球性要求在治理网络上还有国与国之间的合作,会让这一网络更加复杂。因此,笔者以我国的互联网治理为模型,将图2-3进一步具体化为图4的网络模型,这是一个更为复杂的、多方博弈的网络结构,更接近于现实情况。我国很多传播法领域其实都有不同部门之间的博弈,如:著作权行政执法与司法的竞争关系,中国互联网治理的“九龙治水”模式[[35]],都显示了不同部门之间存在竞争和协调的问题。在我国,对网络中介产生影响的不仅仅是政府或司法部门,还有党的宣传部门,让这一博弈更为复杂。

图 4 网络中介私权力-公权力 -用户之间形成的治理网络示意图

而图4所示的三个群体博弈中,用户群体自然希望获得更多主权,公权力则希望通过网络中介实现其管制和治理目标,网络中介则希望处于居中位置获得最大利益。本文研究表明,现实中已经形成了对网络中介最为有利的情形。因而,如何提高网络中介“私权力”运行的透明度,是国内外传播法研究中需要面对的新问题。

本文分析还表明,在网络空间,传播行为与传播法相关权利的实现已经因网络中介私权力的介入而发生转变。我国传播法的研究在法律制度方面应拓宽研究领域,把合同法、竞争法等法律纳入传播法视野,还应从软法、社会伦理、网络化治理等多角度分析相关问题。传播法理论研究和具体实践应从以规范为核心转向对规范和行为的综合分析,特别是规范对网络中介行为的影响和网络中介的行为及其如何规范本身是网络空间传播法的核心问题。因为网络中介的行为不仅决定着用户的现实权利,也决定着互联网治理的公共政策目标能够实现的程度。如何在复杂网络中,制定或让法律法规以社会福利最大化为目标运行,仅从法学或传播学角度并不能很好地解决,法学和传播学必须与政治学、社会学、公共管理、伦理学等学科交叉融合才能解决这一现实难题。

本文为国家社科基金重点项目“重大公共事件的社会伦理心态研究”(项目编号:17AZD006)的阶段性成果。

作者:重庆大学新闻学院教授,重庆大学国家网络空间安全与大数据法治战略研究院研究员

Governing Internet by Network: Contractualization of Users Rights and Dependence on Private Power of Internet Intermediaries

In cyberspace, internet intermediaries have formed private power relative to public power because of their technology and platform advantages. Their private power comes from terms of use(service) directly. User terms’ drafting and enforcement are driven by the law, the government, the user and commercial interests. Trough terms of use, the public and abstract "social contract “is replaced by the private and specific private contract. The internet governance and the realization of user rights depend on internet intermediaries. The legitimacy of internet intermediaries’ power comes from the contract law rules, making their power more prominent and more direct in cyberspace without traditional social talk space contrast to the law making. Although the contract law, the competition law, the corporate social responsibility and the collective action of users have certain restrictions on the private power of internet intermediaries, these mechanisms are also limited. Complex network is generated from the internet governance and the realization of user rights. To solve the problems above, the theoretical research and practice of communication law should shift from the analysis of norms alone to the comprehensive analysis of norms and behaviors.

注释

[[1]]周辉:《变革与选择:私权力视角下的网络治理》,北京:北京大学出版社, 2016年,第85-86页。

[[2]]Lee A Bygrave,Internet Governance by Contract,Oxford:Oxford University Press,2015,Kindle Edition.

[[3]]Jaani Riordan,The Liability of Internet Intermediaries, Oxford:Oxford University Press,2016, Kindle Edition.

[[4]]Uta Kohl,”The Rise and Rise of Online Intermediaries In The Governance of The Internet and Beyond – Connectivity Intermediaries,”International Review of Law, Computers & Technology, vol.26,no.2-3,2012,pp.185-210.

[[5]]张金玺:《美国网络中介者的诽谤责任与免责规范初探——以<通讯端正法>第230条及其司法适用为中心》《新闻与传播研究》 2015年第1期。陈堂发:《新媒体涉私内容传播与隐私权理念审视》《学术月刊》 2014年第12期。刘文杰:《从责任避风港到安全保障义务:网络服务提供者的中介人责任研究》,北京:中国社会科学出版社,2016年,第1-3页。

[[6]]李素娟:《论网络中介商的民事责任》《 社会科学》2002年第8期。吴汉东:《论网络服务提供者的著作权侵权责任》《中国法学》2011年第2期。王迁:《新型P2P技术对传统版权间接侵权责任理论的挑战——Grokster案评述》《电子知识产权》2004年第11期。

[[7]]薛杉:《网络中介服务提供者知识产权侵权责任的发展与革新》,《科技与法律》2015年第6期。刘群:《论网络中介服务提供者的合理注意义务》《法制与社会》 2011年第24期。林智芬、孙占利:《论网络中介服务提供者的责任——“QQ相约自杀”案引发的思考》《上海商学院学报》 2011年第6期。刘文杰:《从责任避风港到安全保障义务:网络服务提供者的中介人责任研究》,北京:中国社会科学出版社,2016年,第1-3页。

[[8]]Ira Steven Nathenson.Super-Intermediaries, Code, Human Rights.Intercultural Human Rights Law Review,2013,no. 8,pp.19-176.

[[9]]Natasha Tusikov,Chokepoints Global Private Regulation on the Internet, Oakland :University of California Press,2017, Kindle Edition.Angela Daly ,Private Power, Online Information Flows and EU Law: Mind the Gap,Oxford:Hart Publishing, 2016, Kindle Edition.

[[10]]Gasser Urs&Schulz Wolfgang,”Governance of Online Intermediaries: Observations from a Series of National Case Studies,”Korea University Law Review, 2015,vol. 18, pp. 79-98.

[[11]]Dutton W,”The Fifth Estate Emerging through the Network of Networks,”Prometheus, vol.27,no.1,2007,pp. 1–15.

[[12]]DenardisL& A. M. Hackl,"Internet Governance by, Social Media Platforms,"Telecommunications Policy , vol.39.no.9, 2015,pp.761-770.

[[13]] Sandra Braman& Stephanie Roberts,”Advantage ISP: Terms ofService as Media Law” ,New Media & Society,vol.5,no.3,2003,pp.422–448.

[[14]]马志刚:《中外互联网管理体制研究》,北京:北京大学出版社, 2014年,第146-148页。

[[15]]英国多措并举强化互联网内容管理. http://www.cnii.com.cn/technology/2016-11/23/content_1796789.htm

[[16]]马长山:《互联网+时代“软法之治”的问题与对策》《 现代法学》 2016年第5期。

[[17]]BirnhackMichael&NivaElkin-Koren,"The Invisible Handshake: The Reemergence of the State in the Digital Environment,"Virginia Journal of Law & Technology,vol.8,no.2,2003,pp.1-57.

[[18]]来源于谷歌、Facebook、Twitter等国外网络中介的透明度报告,具体见上述网络中介主要服务主页。

[[19]] Jonathan Peters, Brett Johnson. ”Conceptualizing Private Governance in a Networked Society”,North Carolina Journal of Law & Technology, vol.18,no.1, 2016,pp.15-68.

[[20]]微博上展示地址:http://weibo.com/z/g1/list.html#

[[21]] Daphne Keller.Empirical Evidence of “Over-Removal” by Internet Companies Under Intermediary Liability Laws. http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2015/10/empirical-evidence-over-removal-internet-companies-under-intermediary-liability-laws

[[22]]Uta Kohl,The Net And the Nation State Multidisciplinary Perspectives on Internet Governance,Cambridge:Cambridge University Press,2016 , Kindle Edition.

[[23]]Niva Elkin-Koren, “The New Frontiers of User Rights“,American University International Law Review,vol.32,no.1,2016,pp.1-42.

[[24]] Matthew Nied, “Cloud Computing, the Internet, and the Charter Right to Privacy: The Effect of Terms of Service Agreements on Reasonable Expectations of Privacy ,“Advocate, vol. 69, no. 5 ,2011, pp. 701-710.

[[25]]Peter Teffer.Europeans give Google final say on 'right to beforgotten'. https://euobserver.com/investigations/130590

[[26]]Easterbrook F H,”Cyberspace and the Law of the Horse”,University of Chicago Legal Forum, Vol. 1996, pp. 207-216.

[[27]] (2014)海民初字第8896号.林立斌诉北京微梦创科网络技术有限公司侵犯著作权纠纷,来源:北大法宝.

[[28]]〔英〕休・柯林斯:《规制合同》,郭小莉译,北京:中国人民大学出版社, 2014年,第256页。

[[29]]Gill, Lex and Redeker, Dennis and Gasser, Urs, Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights (November 9, 2015). Berkman Center Research Publication No. 2015-15. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2687120 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2687120

[[30]]Facebook邀请用户参与修改服务条款. http://tech.sina.com.cn/i/2009-02-27/10092864503.shtml

[[31]]〔英〕迈克尔·曼:《社会权力的来源(第一卷)》,刘北成、李少军译,上海:上海人民出版社,2002年,第1-3页。

[[32]]新时代网络强国建设的坚强指引——解读习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话,http://www.xinhuanet.com/2018-04/21/c_1122720324.htm

[[33]] 章晓英、苗伟山:《互联网治理:概念、演变及建构》《新闻与传播研究》2015年第9期。

[[34]]陈剩勇、于兰兰:《网络化治理:一种新的公共治理模式》,《政治学研究》2012年第2期。

[[35]]方兴东、张静:《中国特色的网络治理演进历程和治网之道——中国网络治理史纲要和中国路径模式的选择》,《汕头大学学报(人文社会科学版) 》2016年第2期。

当前位置:

当前位置: