传统新闻机构对社交媒体的控制及其影响:基于对国外30家机构内部规范的分析

发表于《国际新闻界》,2014,36 (12): 149-164,来源于《国际新闻界》网站。

张小强是重庆大学新闻学院副教授。电邮:zxq@cqu.edu.cn。

本研究得到教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-13-0640)和中央高校基本科研业务费跨学科重点项目(CQDXWL-2012-Z022)的资助。

重庆大学新闻学院

Traditional NewsOrganizations’ Control of Social Media and Its Impact on Journalism: Based onAnalysis on Social Media Policies Made by 30 Foreign News Organizations

Zhang Xiaoqiang is an associateprofessor in the College of Journalism of Chongqing University. Email:zxq@cqu.edu.cn.

Thiswork has been funded by two projects (NCET-13-0640 & CQDXWL-2012-Z022).

College of Journalism of Chongqing University

一、研究概述

(一)研究背景

新闻工作者对社交媒体1的使用导致其职业身份和私人身份的界线日趋模糊,社交媒体不经编辑过滤的特点也使利用它进行新闻活动产生一定风险。为解决上述问题,国外传统新闻机构开始增加社交媒体编辑、制定内部规范,试图将旧的新闻职业伦理运用到新的社交媒体中,并界定员工职业表达与个人表达的范围(Newman,2009)。

对此,有学者认为这些内部规范是在维护新闻作为专业工作的规范和标准(白净,2013)。也有学者认为它们维护了新闻机构的利益却导致公众利益受到损害(刘海龙,2012)。国外学者则从新闻社会学角度分析了这些规范对新闻职业产生的可能影响(Sivek,2010)。但是,国内外相关文献都只是将少数几家新闻机构的社交媒体规范典型条款结合经验研究成果予以分析,没有对规范文本整体予以分析,使得现有成果在反映国外新闻业应对社交媒体的管理策略及其社会影响方面尚有局限。

事实上,社交媒体规范反映了新闻机构对待社交媒体的具体态度,是非常好的质性分析资料。因此,笔者拟对国外传统新闻机构的社交媒体规范文本进行质性分析,以厘清国外传统新闻机构针对社交媒体究竟做出了什么样的应对,这些应对策略产生的根源,对新闻业和新闻工作者产生的影响。

(二)样本、研究问题和研究方法

质性研究通常探究小样本而不是脱离脉络的大样本,追求的是分析的深度(迈尔斯,休伯曼,2008:38),因此本研究样本的选取方法采用质性研究中常用的立意抽样法。具体方法是,先收集国内外相关文献中提到的新闻机构的社交媒体规范原文,并采集了美国新闻编辑协会(American Society of NewsEditors,ASNE)推荐的英国和美国典型新闻机构的社交媒体规范。在获得部分样本后,又根据不同媒体类型、是否遗漏世界知名新闻机构、所在国家分布、新闻机构下属媒体的覆盖区域等又补充了各类典型新闻机构的社交媒体规范文本作为样本。最终获得了30家国外新闻机构的社交媒体规范英文文本作为本研究的样本2。

这30家机构包含了BBC、卫报、华尔街日报、纽约时报、CNN、美联社、法新社、路透社、彭博社、NBC、华盛顿邮报、泰晤士报等国外最有影响力的新闻机构。不少机构旗下都有多家新闻媒体和较多从业人员。其中既有全球性新闻机构,也有全国性、地方性新闻机构。涉及的机构类型有通讯社、报纸(杂志)、广播、电视,有公共新闻机构,也有商业新闻机构。从机构规模、覆盖范围、媒介类型和控制的媒体数量和雇佣新闻工作者的数量来看,所选取的规范文本达到立意抽样的要求。

获得规范文本后,导入质性分析软件NVivo 10.0。在NVivo软件中,用“节点(node)”表示文本资料的类目或范畴,子节点表示子类目,最小的子节点下面是对规范文本的具体编码。这些编码是样本规范中截取的一段话或一句话,以完整表达具体的概念或意思为原则。具体编码方法,可以先建立具有类目性质的节点和子节点,然后在节点下面进行编码,也可以先编码再归纳整理出子节点和节点。

利用NVivo软件辅助质性分析的优势在于,可以反复调整编码和节点而不容易出错;能图形化地分析编码结果和建立模型探索节点或样本之间的逻辑联系,从而调整节点和子节点,方便地统计出节点、子节点和编码的数量;还可以通过查找、词频统计等功能快速定位相关编码,大大降低编码的劳动强度。

在系统编码开始之前,笔者根据现有国内外文献,初步提出了以下五个研究问题:

第一,社交媒体中,新闻工作者个人与职业身份变得模糊,新闻机构如何规范社交媒体在各种场合的使用?

第二,社交媒体使新闻的生产和传播日益依赖专业场所之外的社会,新闻机构如何规范新闻的生产和传播中社交媒体的运用?

第三,国外新闻机构是如何在社交媒体的运用上体现新闻专业主义和新闻伦理的?

第四,国外新闻机构如何在社交媒体的使用上体现自身利益?

第五,从对新闻工作者的社会控制理论看,社交媒体既然对国外新闻业产生了冲击,由此是否带来对新闻工作者社会控制方式的改变?

在这些研究问题提出后,笔者试图采取先建立概念框架再进行编码的方式来进行研究。当分析了几个样本和进行初步编码后发现这样做非常困难,主要原因在于:一是因为社交媒体对新闻业的影响是多方面的,上述研究问题并未形成一个逻辑性很强的框架;二是部分研究问题并未直接体现在样本的具体内容上,需要结合相关背景和理论做分析;三是不同机构的社交媒体规范内容侧重点有所不同,其内在逻辑顺序也不同,很难进行结构性地编码。

因此,笔者选择质性探索方法,即先编码,再从编码中归纳总结出子节点和节点。最终将非结构性质的规范文本以结构化地方式呈现出来,再将结果与理论背景相结合进行分析并得出结论。

二、新闻机构对社交媒体的总体态度

规范中的描述性内容反映了新闻机构对社交媒体的总体态度。

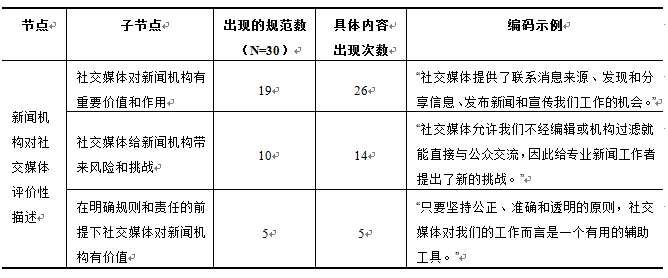

为此,在编码后对样本中的描述性内容进行了归纳整理。结果显示样本中的描述性内容有两类:评价社交媒体和对新闻工作者以私人身份使用社交媒体的风险提示(分别见表1和表2 )3。其中,表1的结果显示,多数新闻机构认可社交媒体的重要作用,但也有部分新闻机构认为社交媒体带来风险和挑战,少数新闻机构指出在控制风险或明确规则的前提下,社交媒体对新闻机构有积极意义。

表1新闻机构对社交媒体评价性描述的编码及结果

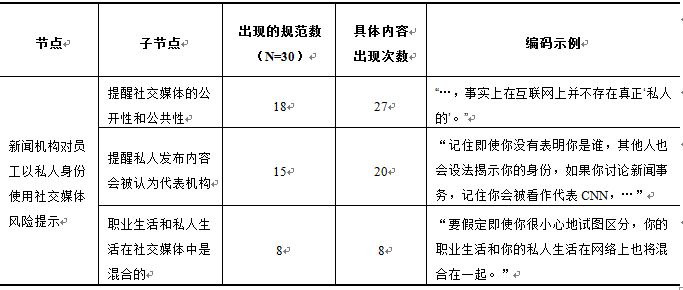

社交媒体本质上是一种私人使用的社交工具,但这种社交工具建立在公开和公共的互联网平台上,社交的私密性和网络的公开性在社交媒体上同时存在。表2的编码结果显示国外新闻机构非常担忧社交媒体的上述特点可能产生的风险。因此,新闻机构在规范中从社交媒体的公开性、私人活动会被与机构相联系、私人生活和职业生活在社交媒体中的混合三个方面提醒其员工注意使用社交媒体的风险。

表2新闻机构对员工以私人身份使用社交媒体风险提示的编码及结果

三、对社交媒体使用的多重控制:编码结果与分析

大多数样本中规定了新闻工作者以私人和职业两种身份使用社交媒体的条款,还有一类条款不区分职业身份和个人身份。在编码之后按照上述逻辑来建立节点和子节点,最终将规范内容划分为三类:

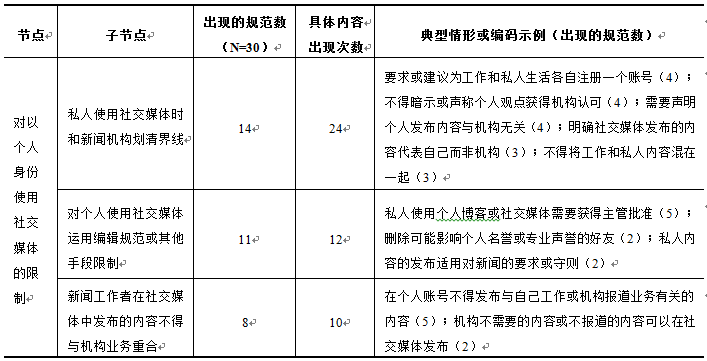

(一)对新闻工作者以私人身份使用社交媒体的控制

编码结果如表3所示,显示新闻机构对员工以个人身份使用社交媒体的控制主要有三种方式:一是要求员工以私人身份使用社交媒体时与机构划清界线,如:使用独立账号、发表声明等。二是对员工注册账号或发布内容进行控制,如:规定私人账号注册需要获得批准或私人发布的内容也必须适用编辑规范,这实质上是以职业准则来管理员工的非职业行为。三是规定新闻工作者在社交媒体中发布的内容不得与机构的业务范围重合。前两种控制方式是为了降低风险或保证社交媒体使用的专业性,但第三种控制方式说明部分新闻机构认为员工的个人品牌会与机构形成竞争,故通过规范予以限制。

表3“对新闻工作者以私人身份使用社交媒体的控制”编码及结果4

(二)对新闻工作者以职业身份使用社交媒体的控制

1.对职业身份非新闻活动中社交媒体使用的控制

编码结果如表4,国外新闻机构对新闻工作者以职业身份从事非新闻报道活动时首先是制定具体管理规则:主要集中在要求新闻工作者保持职业和身份的透明和维持新闻工作过程的封闭。也有不少新闻机构规定了其他严格的管理措施,如:对在工作场合使用社交媒体采取监控措施等。表明部分新闻机构试图运用管理其他网络服务的方法来管理社交媒体。其次是规定新闻工作者利用社交媒体工作时不得涉及私人事务。

表4“对职业身份非新闻活动中社交媒体使用的控制”编码及结果

2.对新闻生产与传播过程中社交媒体使用的控制

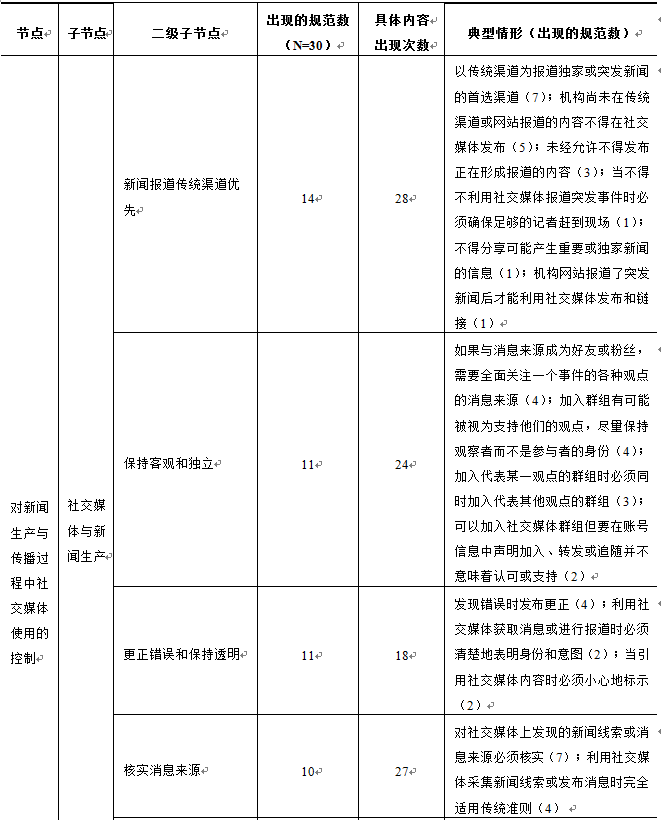

编码结果见表5,虽然新闻机构试图将社交媒体纳入新闻生产和传播过程,但结果显示社交媒体在新闻生产和传播过程中居于次要和辅助地位,远不如机构官方网站重要。接近一半的新闻机构规定新闻报道以传统媒介或机构网站为首选渠道,在传统渠道因条件所限不能报道的情况下才考虑社交媒体,重大的、独家的新闻更是如此。研究表明,国外主流新闻机构发布的推文中93%链接到官方网站(Hermida,2012),说明新闻机构的社交媒体规范与其社交媒体的使用方式高度一致。

表5还显示了新闻机构在社交媒体中对传统新闻伦理的严格坚持,如:要求核实线索来源、坚持客观性和独立性、要求编辑过滤后才能发布内容。此外,在新闻伦理要求准确和新闻价值要求快捷的冲突上,大多数新闻机构选择的是“准确”,而不是“快捷”。

不少国外学者和网络新闻从业者认为在社交媒体中“透明”这一价值更为重要(Newman,2009)。表5的编码结果显示少量新闻机构认可上述观点。但是专门就新闻伦理所做的编码结果却显示,仅有三个样本中出现了相关文献所指的“透明”这一新闻伦理,有十三个样本明确指出社交媒体应完全适用传统新闻伦理准则。说明大部分新闻机构并不打算改变现有伦理来适应社交媒体。

表5还表明国外新闻机构存在以传统思维解读社交媒体并试图控制的倾向。如:很多规范中都指出加为好友、加入群组、关注以及成为粉丝等社交媒体中常见的行为是一种“支持”行为。为了保证新闻工作者的客观性和独立性,要求他们加入群组或添加好友时必须同时兼顾持有不同观点的人群,或声明加入群组不代表支持任何观点。

编码结果显示部分新闻机构认识到利用社交媒体扩大传播范围和与受众互动的重要性。但通过进一步建模分析发现,鼓励利用社交媒体与受众互动的样本中存在上述各种限制新闻工作者使用社交媒体的条款,这使与受众的对话很难开展。说明新闻机构并未接受社交媒体参与文化对自己的改造。

样本中对官方账号的管理、保护消息来源和法律风险方面的提示反映了新闻机构在新闻生产过程中利用社交媒体的谨慎态度,如:提示添加好友时泄露消息来源的风险,要求通过屏幕截图保留原始记录等。

表5 “对新闻生产与传播过程中社交媒体使用的控制”编码及结果

(三)对新闻工作者不区分身份使用社交媒体的控制

编码结果见表6,新闻机构对新闻工作者不区分身份使用社交媒体的控制主要有三个方面:其一是规定新闻工作者不得表达对各种事务的观点;其次是维护公司声誉和作为雇主的利益,如保守机构秘密、不得批评机构等;最后是要求员工维护机构和新闻工作者的专业形象。后两类限制与非新闻组织的做法基本相同,存在较大争议的是对新闻工作者公共事务方面言论的限制。这是传统新闻伦理的延续,但与传统伦理规范相比,又有新的发展:

首先,将限制范围扩大到了非新闻活动。传统伦理仅调整新闻工作者从事新闻报道时的行为,是为了保证新闻报道中不出现倾向性观点或偏见。而新的社交媒体规范并未区分职业场合和私人场合,扩大了适用范围。这些条款的内容还非常宽泛,新闻工作者要避免违反规范,只有在社交媒体中不发表任何观点。其次,扩大了“表达”的方式。从编码结果看,“表达”不仅指具体言论,还指在社交媒体中的互动行为,如:点赞、关注、加入群组等。

表6“对新闻工作者不区分身份使用社交媒体的控制”编码及结果

四、国外新闻机构控制社交媒体使用的影响、原因及其本质

利用NVivo统计各个节点在样本中的分布,显示不同国家、不同类型的新闻机构对社交媒体的控制方式没有显著差异,大部分样本对社交媒体的使用采取了较为严厉的控制措施,仅有两家机构对社交媒体的使用态度较为宽松。以下笔者简要分析这种控制带来的影响、其产生的原因及其本质。

(一)国外新闻机构控制新闻工作者社交媒体使用的直接影响

第一,与新闻工作者新闻伦理意识和社交媒体使用方式产生冲突。在社交媒体中,新闻伦理正在发生改变(Rosenstiel,2014:1):网络新闻工作者更强调透明、个人主义和承担风险的新型伦理(Agarwal & Barthel,2013)。对社交媒体过于严格的控制将与新闻伦理的变化产生冲突。因此,不少国外的新闻工作者甘愿违反了相关机构的规范,在社交媒体上积极表达对公共事务的看法(Hermida,2012)。若要遵守机构的内部规范,则只能减少社交媒体的使用。调查显示,部分英国新闻机构出台社交媒体规范后,新闻工作者发布推文的数量发生大幅下降(Macmillan,2012)。

当伴随社交媒体长大的新一代进入新闻职场,上述冲突将会加剧。因为他们已经习惯了社交媒体即时性和不经编辑过滤的特点(Palfrey & Gasser,2008),社交媒体是他们生活的一部分,很难限制他们使用社交媒体。

第二,对新闻工作者职业发展和新闻机构自身发展的抑制。从个人角度看,在社交媒体中建立个人品牌的新闻工作者将更受欢迎。本文编码结果却显示,国外新闻机构的内部规范并不允许新闻工作者创建个人品牌。当创建个人品牌的需要与机构规范发生冲突时,他们要么关闭个人账号,要么离职。从行业角度看,报纸、电视等传统新闻机构持续萎缩,新兴的数字新闻机构快速发展。过去的十年中,美国的数字新闻机构增加了五千个工作岗位,而同期仅报纸就减少了一万六千个岗位(Jurkowitz,Mar 26,2014)。社交媒体的特点正是不经编辑过滤,本文编码显示不少国外新闻机构仍然利用传统编辑过滤手段来控制社交媒体的使用,这固然降低了发生错误的风险,但也抑制了社交媒体在新闻活动中发挥作用。如果传统新闻机构在社交媒体的使用上不做出改变,其地位有可能被更善于利用新兴网络传播手段的数字新闻机构取代。

第三,新闻机构内部规范与其他社会规范的冲突。近年来,在美国劳动执法部门公布的劳动争议案件中,有大量案件是新闻工作者与传统新闻机构之间因社交媒体规范发生的纠纷(Sprague,2012)。新闻工作者作为自然人和劳动者,各种权利受法律保护,国外新闻机构的社交媒体规范过多干预私人生活有可能侵犯新闻工作者的权利而带来诉讼风险。

(二)国外新闻机构对社交媒体使用进行控制的原因

虽然新闻机构对社交媒体的控制会带来上述直接影响,但大多数国外新闻机构并未因此改变其社交媒体规范而放松对社交媒体的控制,其原因在于:

首先,在社交媒体中,坚持传统新闻伦理和新闻专业主义是新闻机构维持其社会角色的需要。互联网并未改变国外新闻机构“第四权力”的属性(McQuail,2013:14-15),其“权力”的合法性来源是新闻专业主义,即通过新闻伦理规范将新闻活动打造成一种高度专业化的工作,以获得社会大众的信任。在社交媒体中,专业和业余新闻活动界限的模糊使得以新闻专业主义彰显职业新闻活动的专业属性更为必要。虽然放松对社交媒体的控制能够解决上文提到的部分问题,但也有使新闻机构失去“权力”来源的风险。在新的新闻伦理尚未被全社会接受的情况下,通过旧的伦理规范来控制社交媒体成了国外新闻机构合理的选择。从本文的编码结果来看,国外新闻机构在社交媒体中确实在努力维持其专业性,具体如:要求新闻工作者严格区分职业身份和私人身份或职业活动与私人活动(见表3和表4),要求新闻工作者在新闻活动中恪守传统新闻伦理(见表5),要求新闻工作者不得表达各种观点(见表6)。

其次,虽然社交媒体对新闻业形成了一定冲击,但主流观点认为社交媒体是对传统新闻活动的“补充”而不是“替代”。研究表明,即使业余新闻活动偶尔在社交媒体中形成了具有专业水准的报道,由于缺乏组织、资源和专业知识,它们很难持久。因而,国外主流观点认为社交媒体的主要作用在于监督或通过提供线索等方式辅助机构进行新闻活动。本文编码结果表明,国外新闻机构确实将社交媒体置于一种辅助和次要的位置,如:要求新闻工作者不得发布其工作内容(见表3和表4),新闻报道中以传统渠道和网站优先(见表5),还有一些样本是原则性规定社交媒体的使用完全适用传统新闻伦理规范。由此可见,国外新闻机构对社交媒体的使用反映了上述观点。

再次,新闻机构不愿轻易失去其在新闻活动中的中心地位。在网络出现之前,新闻机构运营的媒介是新闻报道发布的唯一渠道,因此,新闻活动围绕新闻机构这一“媒介中心”展开。社交媒体使新闻工作者可以绕开机构进行体制外的新闻活动,新闻机构要维持其中心地位,必然限制社交媒体的使用(Couldry,2012:59-83)。本文的编码结果显示,多数新闻机构以传统渠道为新闻发布的首选渠道,即使允许新闻工作者发布机构的内容,也要求链接到机构网站(见表5)。

表1-6的编码结果还显示,不论是出于维护机构利益考虑,还是出于维护新闻专业主义考虑,国外新闻机构的社交媒体规范制定的出发点是以新闻机构为核心,而核心理念仍然是将新闻当作一种“终局性”的产品,忽视了社交媒体使新闻从产品转变为社会过程的趋势。因为一旦承认新闻从产品到过程的转变,则意味着新闻活动的中心由新闻机构转变为机构(新闻工作者)和受众之间的互动过程,而这显然还没有被新闻机构接受。

最后,从经济学角度看,对新闻机构而言放开对社交媒体的控制风险大于收益。新闻工作者使用社交媒体建立个人品牌固然对新闻机构有价值,但这个品牌是附加于新闻工作者的,一旦离职,其个人品牌也会随之而去。但当前不断曝出国外的新闻工作者使用社交媒体发布错误消息的案例,影响的却是相关机构的专业形象。从机构的角度看,放开控制的成本主要由他们承担,但收益却由新闻工作者享有。表1的编码结果体现了新闻机构的这种担忧。部分编码结果还显示(见表3),一些新闻机构甚至对社交媒体有类似竞业禁止的规定,要求其员工发布的内容不得与机构的业务范围重叠,反映了部分机构担心员工的个人品牌与机构的品牌形成竞争。还有一个社会原因在于,除了新闻机构,其他机构也出台社交媒体规范控制员工对社交媒体的使用,这使新闻机构出台类似的规范能够为社会和新闻工作者所接受。

(三)社交媒体对国外新闻生产社会控制方式的改变及其弊端

从本质上看,国外新闻机构应对社交媒体的策略是一种新闻生产社会控制方式的改变:从非正式的“社会化”控制转变为正式的规范控制。新闻工作者的“社会化”是一种来自新闻生产过程内部的非正式的社会控制因素,指进入新闻职业场所的新闻工作者学习新闻活动的过程,这一过程通过主管的训斥等非正式因素的影响让他们逐步树立对职业规范的内在认识,最终可以不经思考就能做出符合职业规范的决定,而不需要借助任何机构的规范。相对于“社会化”,机构的内部规范则是一种正式的社会控制因素。传统新闻伦理内部规范往往较为抽象,使得“社会化”成为控制新闻工作者遵守伦理规范的主要手段(Sivek,2010)。但本文的编码结果却显示,不少新闻机构的社交媒体规范却非常细致而具体,这就使正式的规范成为社交媒体中新闻生产的主要社会控制方式。

虽然上述转变能够有效降低社交媒体使用给新闻机构带来的风险,但从整个社会角度观察,这种策略却并非最优:

首先,剥夺了新闻工作者在工作中的自主权。新闻工作者的自主权能促进他们遵守新闻伦理规范,以公众而不是新闻机构为服务对象。“社会化”等非正式的社会控制是一个渐进的、学习的过程,新闻工作者有较强的主动性和自主权。而新闻机构出台的社交媒体规范则是一种成文的限制性规则,剥夺了他们的自主权。

其次,限制了新的社会控制因素发挥作用。麦奎尔归纳的非正式社会控制因素中,“受众的反馈和回应、个人之间的接触、在线对话”都是影响新闻工作者选择新闻的社会因素(Mcquail,2013:162),这些新闻机构外部的因素能够更有效地促进新闻工作者独立于新闻机构。只有放松对新闻工作者社交媒体使用的控制,上述因素才能真正起作用。

再次,限制了新闻工作者参与公民新闻等替代性新闻活动。当前新闻机构在市场压力下经常抛开其公共服务的功能,选择与政府合作或为了商业利益迎合受众(刘建明,2006)。在这种背景下,社交媒体中进行的公民新闻等替代性新闻活动虽然有其局限但也有积极的社会作用,能够对新闻机构形成监督和制约。国内外有关业余新闻活动的实践表明,那些最成功的案例都有职业新闻工作者参与。本文编码结果显示,国外新闻机构对社交媒体使用的控制使新闻工作者不可能参与体制外的新闻活动。

五、结语

本文的编码结果表明,国外新闻机构通过内部规范对新闻工作者社交媒体的使用进行控制既是在维持社交媒体中新闻活动的专业性,也是在降低风险和维护自身利益。从行业角度看,国外新闻业在对待社交媒体上显示出一种路径依赖,有可能导致他们丧失当前的发展机遇。从社会的角度看,这种控制改变了新闻生产的社会控制方式,虽然表面上维持了新闻专业主义,但却有可能使新闻工作者失去自主性和独立性,无法在新闻活动中服务于社会公众。

我国新闻机构在制定社交媒体规范时,应避免直接借鉴国外社交媒体规范中的条文,要反思国外新闻机构社交媒体规范的上述弊端,也要立足于国内新闻业所处的不同发展阶段和不同的社会背景。我国与国外主要的不同之处在于:首先,我国的新闻管理体制以行政主管部门为主,而国外则是以行业自律为主。因而我国有条件从社会层面而不是单个新闻机构角度来规范社交媒体的使用,可以通过行业层面的管理规定,解决机构层面的规范问题,避免机构为了商业利益过度限制社交媒体的使用或对社交媒体的使用不进行规范。

其次,我国正处在新闻体制转型时期,从传统体制中走出来的新闻机构还存在自我审查、独立性不强等问题。在这一特定历史时期,允许新闻工作者在体制之外利用社交媒体从事新闻活动能够弥补体制内新闻生产的不足,有着相对于发达国家而言更为独特的社会价值。在我国的社交媒体中,网民更关注自身利益而不是公共利益,参与社会事务的方式多为情感表达而非理性讨论,专业记者的加入也有助于改变上述情况。从上文的分析来看,参与体制外的新闻活动有利于新的社会控制因素发挥作用,使新闻工作者自觉遵守新闻伦理。因此,相关规范应该引导而不是过度限制新闻工作者对社交媒体的使用。

再次,我国的新闻机构和新闻工作者社交媒体的使用方式与国外不同。与国外相比,我国无论是新闻机构还是新闻工作者的社交媒体使用都存在一定程度的业余化、娱乐化倾向,过度迎合受众,缺少对社会公众事务应有的关注,忽视新闻活动的专业性(刘鹏飞,齐思慧,2013;黄炎宁,2013)。我国新闻主管部门虽然于2011年发布了《关于进一步规范新闻采编工作的意见》,要求媒体将新闻业务标准应用于其官方微博,并加强对新闻工作者使用微博的管理(白净,2013)。但上述文件忽视了应在社交媒体中通过客观性等新闻伦理来建立新闻机构的专业形象。研究还显示,我国部分新闻机构社交媒体发布的内容与新闻机构运营的传统媒体之间缺乏一致性,造成社交媒体和传统媒体的割裂(黄炎宁,2013),这与国外新闻机构完全以传统媒体为中心有较大差异,使社交媒体的运营无助于传统媒体。因此,我国新闻业应通过社交媒体规范在彰显专业性与聚集受众之间达成平衡,也需要在利用社交媒体宣传提升传统媒体和利用社交媒体独立发布内容之间达成平衡。

本文主要通过对国外新闻机构社交媒体规范进行的质性分析观察了国外新闻机构对新闻工作者社交媒体使用的控制,并分析了其影响、产生的原因和本质,最后给出了分析结果对我国的启示。本文还存在一些局限和不足,值得在今后继续研究。首先,由于缺少通过实际访谈来进行调查的条件,样本中无法包含未制定社交媒体规范的样本。而不制定社交媒体规范可能意味着新闻机构对社交媒体采取较为开放的姿态,也可能意味着新闻机构完全以传统规范来管理社交媒体。其次,从研究方法上看,本文的样本数量还未达到定量研究要求,因而主要采用了定性分析方法,定量的数据只是作为定性分析的辅助工具。再次,限于篇幅,部分内容未紧密结合现实问题展开更深入的讨论。

(责任编辑:熊壮)

注释 [Notes]

1.国内也有不少学者将“social media”译为“社会化媒体”。笔者认为,在英语中“社会化”有对应的“socialization”;而且从新闻社会学理论来看,媒体自诞生起就是“社会化”的。因而,“社会化媒体”容易造成概念上的混淆。本文将微博等网络新媒体称为“社交媒体”更准确,用以指代具有社交功能的网络媒介。

2.这30家新闻机构的国家分布是:英国5家,美国20家,加拿大2家,法国1家,澳大利亚1家,意大利1家。

3.因为相关节点名称含义较为明确,为节约篇幅未给出详细的节点定义。

4.由于具体的编码示例内容过多,这里用较为简练的语言提炼了原始规范文本中的内容,并将出现的规范数量附在后面,以便能够清晰地看到出现次数最多的内容。限于篇幅,典型情形或编码示例。

引用文献[References]

白净(2013).新闻记者使用社交媒体规范探讨——中国大陆媒体、路透社、美联社规范比较研究.新闻记者,(3),26-31.

[Bai, Jing (2013). Study onthe norms of journalists’ use of social media: comparison of Chinese mainlandmedia, Reuters & AP .Journalism Review, (3), 26-31. ]

黄炎宁(2013).数字媒体与新闻“信息娱乐化”:以中国三份报纸官方微博的内容分析为例.新闻大学, 2013,(5),54-64.

[Huang, Yanning (2013). Entertainmentizationof digital media and journalism: content analysis of three China newspapers’official microblogs.Journalism Bimonthly, (3), 54-64. ]

刘海龙(2012).新闻工作者微博应用的困境及其根源.新闻记者,(9),30-37.

[Liu, Hailong (2012). Thedelimma and its origin of journalists’ use of microblog.Journalism Review, (9), 30-37.]

刘建明(2006).“第四权力说”的历史滑落.现代传播, 2006,(4),25-27.

[Liu, Jianming (2006).Historical slide of “The Fourth Estate”.Modern Communication, 2006, (4), 25-27.]

刘鹏飞,齐思慧(2013).人民日报法人微博一周年数据分析.中国报业, 2013,(15),29-31.

[Liu, Pengfei & Qi, Sihui(2013). Analysis of the first anniversary data on the official microblogs ofPeople’s Daily.ChinaNewspaper Industry, 2013, (15), 29-31.]

迈尔斯,休伯曼(2008).质性资料的分析:方法和实践(张芬芬译)(第2版).重庆:重庆大学出版社(原著出版于1994年).

[Miles, M. B & Huberman, A.M. (2008).Qualitativedata analysis (2nd Ed.)(Trans.).Chongqing: ChongqingUniversity Press (Original work published 1994).]

Agarwal, S. D. & Barthel, M. L. (2013). The friendly barbarians:professional norms and work routines of online journalists in the UnitedStates.Journalism(Online First), Retrieved fromhttp://jou.sagepub.com/content/early/2013/12/11/1464884913511565.

Couldry, N. (2012).Media, society, world: social theory and digital media practice.Cambridge: Polity.

Hermida, A. (2012). Social journalism: exploring how social media isshaping journalism. In E. Siapera & A. Veglis (eds.) .The handbook of global onlinejournalism. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Jurkowitz, M. (Mar.26, 2014).The growth in digital reporting: what itmeans for journalism and news consumers. Retrieved fromhttp://www.journalism.org/2014/03/26/the-growth-in-digital-reporting/.

Macmillan, G. (2012). Journalists tweeting less with 25% drop says latestNews Tweet Index,Sky News big faller afterTwitter policy change. Retrieved fromhttp://wallblog.co.uk/2012/05/18/journalists-tweeting-less-with-25-drop-says-latest-newstweet-index-sky-news-big-faller-after-twitter-policy-change/#ixzz30c3C7yzu.

McQuail, D. (2013).Journalism and society. London: SAGE.

Newman, N. (2009). The rise of social media and its impact on mainstreamjournalism. Retrieved fromhttps://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/The_rise_of_social_media_and_its_impact_on_mainstream_journalism.pdf.

Palfrey, J. & Gasser, U. (2008).Born digital: understanding the first generation ofdigital natives. New York:Basic Books.

Rosenstiel, T. (2014). Introduction: new guiding principles for a new eraof journalism. In K. McBride & T. Rosenstiel (eds.)The new ethics of journalism:principles for the 21st century. Thousand Oaks, California: CQ Press, an imprint ofSAGE.

Sivek, S. C. (2010). Social media under social control: regulating socialmedia and the future of socialization.Electronic News,4(3), 146-164.

Sprague, R. (2012).Facebook meets the NLRB: employee online communications and unfair laborrractices.University of PennsylvaniaJournal of Business Law,(14)4, 957-1011.

??